La mítica banda de pop patrio, Hombres G, ha escrito canciones que envejecen muy mal. Devuélveme a mi chica es un claro ejemplo. Por lo menos, es lo que piensa la intelectualidad del eje Triball-Chueca. Pregunten a Ana Morgade y otros personajes de esa izquierda malasañera que han echado su cuarto a espadas al respecto. No sé qué haríamos sin ellos y su encomiable espíritu educador, tan de servicio público. Son un amor. Si les dejáramos, serían capaces de apostillar hasta la guía telefónica.

Gracias a Ana, y a su particular revisión de la letra de ese tema, ya sé que tratar a alguien de «marica» está muy mal. También he aprendido que las mujeres no somos objeto de dominación heteruza y patriarcal. Sin embargo, lo del macho parece ser diferente. Cuando las Undershakers cantan que quieren torturar sádicamente a un maromo utilizando un muñeco de vudú, no sé muy bien qué pensar. Lo mismo cuando la banda femenina The Donnas sexualiza al hombre contemporáneo o Luz Casal le coge las vueltas a un listo o se mofa de Rufino. Horror. Todo un hit parade es susceptible de transformarse en rompecabezas si lo sometemos al escrutinio de los juglares posmodernos.

Aunque un poco patrimonio de cualquier edad, por la simple cuestión generacional, servidora llegó tarde a los Hombres G (si es que puede decirse algo así). Como púber, sólo disfruté del álbum titulado Agitar antes de usar. Por aquel entonces, a pesar del incipiente triunfo del europop y de esos veranos del acid house que yo jamás conocí, José Luis Moro (Un pingüino…) no sólo espiaba a su vecina de enfrente, sino que planeaba con ilusión forzarla en el ascensor. Poco antes, en 1987, Loquillo amenazaba con matar a punta de navaja a una que le estaba dando mala vida y Santiago Auserón se quejaba amargamente de otra «bruja consumada» e «intoxicada». Puede que fuera la misma a la que cantara Tino Casal, aunque tampoco es descartable que saliera de la arena del night club donde Jaime Urrutia, a ritmo de chá-chá-chá, las llevaba a los medios para hacer su faena mejor. Si algo se torcía, el de Gabinete siempre podría echar la culpa al baile caribeño.

En Madrid no hubo plaza de Denfert-Rochereau ni mayo del 68, pero sí las fiestas de la Arganzuela y Diciembre del 78. Había que colocarse y estar al loro. La Movida fue nuestra revolución cultural. Algo mucho más eficaz para andar todo el camino que ya hemos recorrido que ese truño ombliguista del que descienden ideológicamente la Morgade y otros compañeros mártires del pop y el rock; géneros inadaptados e inadaptables a la visión social del progresismo de la tele, los shows «cómicos» y el juerneo. Y, sin embargo, hace algunas décadas, el liberalismo-libertario y la contracultura eran uno. Ha llovido a cántaros (siento el toque dylanesco) desde el momento de máxima sincronía entre ambos: cuando la Guardia Nacional tiró a matar contra los estudiantes revoltosos en la Universidad Estatal de Kent y el tontorrón de Neil Young, junto con Crosby y el resto del grupo, dedicó una magnífica canción al suceso (Ohio).

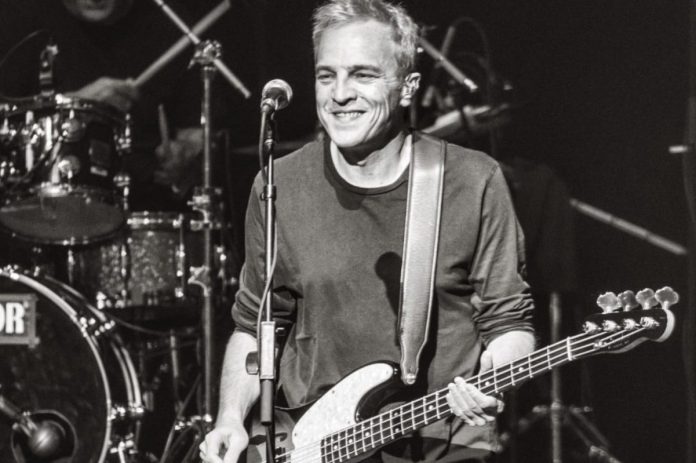

Volviendo a lo nuestro y en paralelo al fenómeno de la Movida, no es que la banda de Summers, Mezquita, Molina y Gutiérrez haya escrito letras que envejezcan mal (y encima haya que justificarse diciendo que son una broma de hace 40 años). Es que la música popular, desde Robert Johnson, debe de ser un tremendo lío para el comisariado político (sección cultural) Malasaña-Chueca. El padre del Delta Blues a quien, dice la leyenda, afinó la guitarra el propio diablo en un cruce de caminos, era una máquina de líos de faldas y masculinidad tóxica. Quizá el color de piel pudiera salvarle a los ojos de eso que llaman «nuevas clerecías». Y, a pesar de ello, sus imágenes sicalípticas y toda la sensualidad del Misisipí fueron copiadas por múltiples de sus hijos putativos, como Led Zeppelin o Rolling Stones. No podemos decir que la fórmula no haya funcionado.

De manera más eficaz que el maltratador de Marcuse y el desequilibrado de Foucault, esos curiosos personajes, me refiero al ya citado Johnson o al brujo Aleister Crawley (con el que Winston Churchill tuvo cierto compadreo), han ejercido una influencia determinante en la cultura popular contemporánea. Buena parte de ella es un homenaje a sus bajas pasiones, que también son las nuestras. Es llamativo, o quizá no tanto, que aquello que una a ambas figuras contraculturales sea su simpatía por Belcebú.

La izquierda malasañera, sin embargo, ya no practica ni la decadente irreverencia de tratar directamente con el príncipe de este mundo. Sólo recibe consignas de sus representantes de comercio. Quién iba a decir a nuestros padres y abuelos que, al final, toda aquella (falsa) rebeldía terminaría en este culo de saco madrileño. Por mi parte, sólo puedo asegurar que debe ser terrible escuchar pop, blues o rock planteándose a cada instante si se puede decir esto o aquello, o qué intenciones tuvo Muddy Waters hace sesenta años cantando lo de «puedes llamarme papi». Cuando el diablo ha conseguido su objetivo y está tan infiltrado en el cuerpo social que ya no interesa a nadie, a algunos solo les queda la simpatía por dar el coñazo.