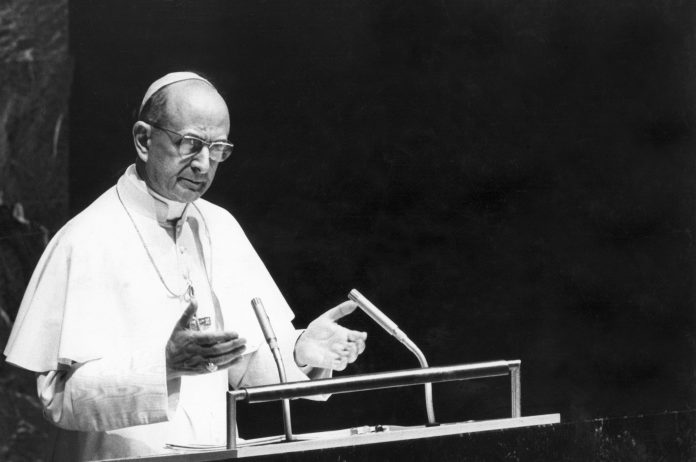

4 octubre de 1965. Pleno Concilio Vaticano (cuarta y última sesión). Poco después acontecería su clausura. Un Sucesor de Pedro, Pablo VI, iba a dirigirse por primera vez en la historia universal al conjunto de las naciones. La ocasión, el veinte aniversario de la ONU. En Nueva York, capital del mundo, y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde la tribuna de mármol verde. Portaba un mensaje de salvación dos veces milenario: «celebramos aquí el epílogo de un laborioso peregrinaje en busca de un coloquio con el mundo entero, desde el día en que nos fue encomendado: «Id, propagad la Buena Nueva a todas las naciones» (Mt 28, 19). Ahora bien, vosotros representáis a todas las naciones».

El discurso de Pedro supuso la «ratificación moral y solemne» de la ONU, que representaba «el camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial». Paz, quizás fue esta una de las palabras más repetidas de aquel histórico discurso. No en vano, el Santo Padre, al igual que sus predecesores inmediatos, habían sido testigos de la mayor ruina y destrucción espiritual y material de una civilización cristiana en descomposición —basta atender la doctrina social que brotaba como la flora entre las ruinas para encontrar términos comunes como defensa, restauración o restablecimiento—; una conmoción que coexistía con el temor constante a la aniquilación total, el latido acelerado y continuado en el ambiente de la Guerra Fría, donde se gestaron textos magisteriales como Pacem in Terris, ineludiblemente sacada a colación por Pablo VI.

En este marco, la ONU se presentaba como la institución capaz de erigir un orden que vinculase a todas las naciones de la tierra para la consecución de la paz y la seguridad. No sólo como un garante, sino, por lo menos, como la expresión primigenia de una posibilidad de convivencia fraternal entre las naciones en una nueva «etapa en el desarrollo de la humanidad». Y es que la urgencia del establecimiento de una paz mundial convivía con un cambio de época por asimilar. Lo cierto es que todavía no es reconocible una conciencia histórica que integre las implicaciones de esta particular evolución cultural, que como señala Cristopher Dawson, «no es simplemente una evolución del pensamiento, sino que es sobre todo un cambio de vida».

El Papa presentó a la Iglesia ante aquella asamblea como «experta en humanidad». En la aurora del nihilismo no sólo apremia la mera paz entre los pueblos, como una «solidaridad de guerra» (Pío XII), sino la misma afirmación de lo humano: «Nunca como hoy —señalaba S.S. Pablo VI—, en una época marcada por tal progreso humano, ha sido tan necesaria una apelación a la conciencia moral del hombre. Porque el peligro no proviene ni del progreso ni de la ciencia, que bien utilizados, pueden, por el contrario, resolver gran parte de los graves problemas que aquejan a la humanidad. El verdadero peligro está en el hombre, que tiene a su disposición instrumentos cada vez más poderosos, capaces tanto de la ruina como de las más altas conquistas».

Romano Guardini ya reconocía en 1952 que «la posibilidad de conocer y de actuar rebasa cada vez más las posibilidades de vivir». No podemos ignorar el sobrepaso de la técnica sobre la vida, porque precisamente esta anulación de la experiencia en primera persona puede culminar la renuncia a la res publica y, en último término, a la libertad. En este sentido, lo natural es que el hombre perciba el peligro del crecimiento del poder, sufriendo hasta la asfixia el hecho de que sobre él se edifique una estructura invisible y colosal que día tras día preside cada momento de su vida. Pero precisamente por esta razón, «el hombre debe conocer y asumir la medida total de su responsabilidad», dice Guardini; lo que exige la tarea de «volver a encontrar la verdadera relación con la verdad de las cosas, con las exigencias de su intimidad más honda y, en último término, con Dios».

La pregunta que hay que hacerse es si la organización que bendijo Pablo VI desde aquella tribuna ha sido o es operativa para lo humano y la paz —y qué paz— o si, por el contrario, podemos reconocer en ella un agente al servicio de ese totalitarismo sin violencia –adormecedor nihilismo- del que tantos eximios autores nos han prevenido. En todo caso, el mensaje que portaba el Sucesor de aquel pescador de Galilea permanece como misión universal hasta la consumación de los tiempos.