La nueva canción de Rosalía, Berghain, ha conseguido algo que sólo logran las estrellas de verdad o los textos lo bastante ambiguos: que cada oyente escuche una pieza distinta. Desde que salió he leído que es feminista, antifeminista, progresista, reaccionaria, romántica, desencantada, mística, capitalista, queer, de derechas, de izquierdas y de la escuela de Frankfurt si se la escucha del revés. Cada cual oye lo que quiere o, más exactamente, lo que necesita oír. Nadie escucha la canción, se escucha a sí mismo a través de ella. Y quizá ahí esté el secreto del arte popular —que funciona como un espejo emocional de alta resolución—, aunque el resultado sea que medio país está convencido de que Rosalía le canta personalmente.

Siempre pensé —desde el instituto— que interpretar textos era una forma elegante de mentir con buenas intenciones. En clase de Lengua nos hacían comentar Campos de Castilla con la solemnidad de quien está desactivando una bomba semántica. Nos pedían identificar símbolos, estructuras, paralelismos y campos léxicos. El azul era tristeza, el verde esperanza, el agua la vida, el ciprés la muerte, el olmo la regeneración nacional y las nubes una metáfora del alma del poeta, atormentada, pero en verso alejandrino. Teníamos quince años, acné, hormonas y desgana, pero estábamos convencidos de que Antonio Machado escribía para nuestro examen y algún espabilado, incluso, que quería decir algo más.

Es imposible que cuando escribió aquello de «al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido» pensara en la conciencia nacional, el trauma generacional, la crisis de la masculinidad y el concepto de resiliencia avant la lettre. Igual sólo vio un olmo hecho polvo y le dio por escribirlo. Pero ahí estábamos nosotros, convencidos de que si no encontrábamos siete metáforas y tres epítetos por párrafo, nos suspenderían el alma.

A esa edad uno tiene pocas certezas, pero aprende pronto que la clave no es entender, sino justificar. Decir que el río es el tiempo y que el tiempo somos todos. El profesor asentía, tú aprobabas, y el poeta, allá donde estuviera, se removía en su tumba. Así se forjó una generación de lectores con trauma de comentario de texto. Aprendimos a buscar significados ocultos donde tal vez sólo había sintaxis.

Con los años entendí que el problema no era la interpretación, sino la expectativa de precisión. Queremos que los autores expliquen qué querían decir, como si la literatura fuera un enigma con solución oficial. Pero los textos, como las canciones o las personas, cambian. No dicen siempre lo mismo ni a todos igual. Lo que ayer te parecía una historia de amor hoy te suena a advertencia. Y eso es lo que mantiene vivo un poema o una novela, su capacidad de mutar con quien lo lee.

Cuando uno está enamorado, todas las canciones hablan de amor; cuando lo dejan, todas de desamor. Si uno está deprimido, la lluvia es metáfora; si está feliz, decoración. Leemos —y escuchamos— para reconocernos. Igual que los autores escriben sobre sí mismos, aunque lo hagan disfrazados de otros, los lectores leemos sobre nosotros mismos, aunque juremos que hablamos del autor. Por eso una misma novela puede ser refugio, espejo o castigo, según el momento. Lo que cambia jamás es el texto, somos nosotros.

Y no hay escapatoria, reescribimos las historias que escribieron otros. Transformamos un poema en un recuerdo, una canción en una herida, una novela en una confesión que no nos pertenece. Es inevitable, la lectura es una forma de apropiación emocional. El texto original es el plano; la experiencia del lector, la arquitectura. Y así, cada vez que alguien abre un libro, el autor vuelve a escribirlo sin mover un dedo.

Lo curioso es que esa apropiación no es un error, sino la confirmación de que algo funciona. Un poema que sólo significa una cosa muere al entenderse; uno que permite diez interpretaciones sobrevive siglos. La ambigüedad es el oxígeno de la literatura. Y también de la música, del cine, del arte. ¿Por qué seguimos debatiendo si el monolito de 2001: Una odisea del espacio representa a Dios, a la tecnología o a la estupidez humana? Porque Kubrick nunca lo explicó.

No digo con esto que nuestras interpretaciones desdibujen la intención original ni que el lector suplante al escritor. El Quijote lo escribió Cervantes y no Paco, de Soria, que lo está leyendo jubilado en su terraza. Pero Paco tiene derecho a pensar que Sancho le recuerda a su cuñado y que Dulcinea no era tan tonta como la pintan. En eso consiste el milagro. La literatura permite que cada uno vea su reflejo sin borrar el del otro.

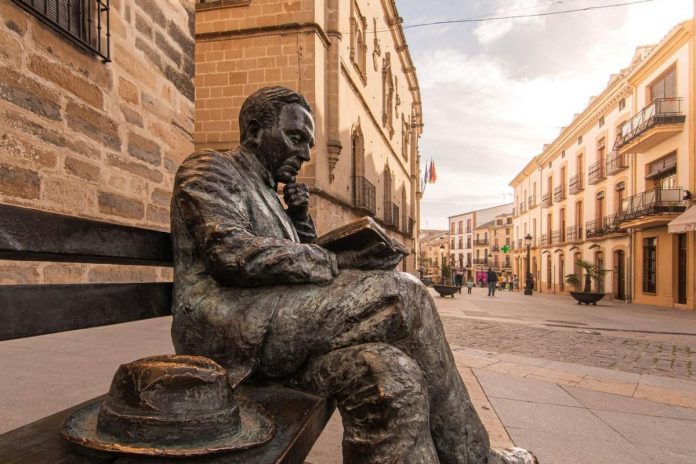

Por eso un clásico no envejece, porque se deja leer de nuevo, porque tolera las proyecciones ajenas sin romperse. Los libros no son monumentos; son organismos vivos. Respiran distinto en cada lector, cambian de tono según quién los pronuncie, se deforman y se enriquecen con el tiempo. Si La Regenta sigue pareciendo moderna, no es porque Clarín predijera Twitter, sino porque Vetusta es eterna. El cotilleo, la hipocresía y el aburrimiento sobreviven mejor que el mármol.

La canción de Rosalía pasará, como pasan todas, pero la avalancha de interpretaciones que ha provocado es un recordatorio útil: no escuchamos para entender, sino para reconocernos. Lo mismo hacemos con los poemas, las películas o los cuadros. Buscamos en ellos la versión más tolerable de nosotros mismos. Leemos para confirmar sospechas, para que alguien diga por escrito lo que no sabemos decir en voz alta.

Quizá la literatura no esté hecha para descifrarla, sino para comprobar si todavía nos conmueve. Que un texto provoque interpretaciones contradictorias no es un defecto, es una prueba de vitalidad. Significa que sigue moviéndose, que no se ha vuelto fósil, que todavía sirve para hablar de lo que no sabemos nombrar.

Los libros no terminan en el punto final, sino en la mirada que los lee. Y ahí, entre lo que el autor quiso decir y lo que el lector entendió, es donde la literatura sigue respirando. Si acaso hay una verdad universal, es que Machado no pensaba en ti, pero tú sí piensas en él. Y por eso la literatura sigue viva.