Hay muy pocos escritores que hayan creado un universo propio. William Faulkner es uno de ellos. Al leerlo, uno se adentra en un mundo denso y, por momentos casi impenetrable, urdido con los mimbres de una prosa laberíntica y, a la vez, traspasada por un aliento indudable de poesía. Faulkner es, además, el ejemplo prototípico del escritor consagrado a su tarea al margen del reconocimiento que ésta le pueda deparar.

«Animal de estirpe extraña», como le llamó admirativamente Onetti, en una ocasión, invitado por la Universidad de Virginia para hablar de su obra, se negó a contestar a toda pregunta que no versase sobre grangjas, cosechas o caballos. Y lo hizo, al parecer, aduciendo ignorancia. Semejante actitud, que de manera un tanto precipitada podríamos interpretar como evidencia inculpatoria de descortesía, provenía de un hombre apartadizo, enfermo de timidez y excepcionalmente celoso de su vida privada, un escritor al que no le gustaban los honores públicos, que afirmaba que «la fama es siempre un malentendido» y que habalaba de sí mismo —cuando hablaba— como de «un granjero que escribe en sus ratos libres».

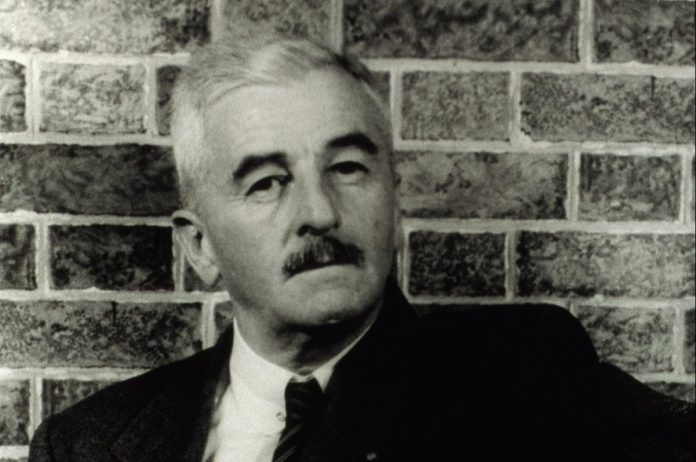

Le bastaba con un poco de tabaco, algo de bourbon y la paz de su finca en eterna bancarrota, Rowan Oak. Él mismo lo dijo. Con eso y con toneladas de inconmensurable talento, este hombre bajito, de dedos temblorosos y atildado bigote, pulcro y dipsómano, hermético y de personalidad escurridiza fue capaz de crear un mundo narrativo tan localista como universal, en la soledad de un viejo granero alfombrado de excrementos de gallinas, obra tras obra, poseído por la fiebre insomne de escribir y a través de un estilo único y deslumbrante que recrea, entre la desolación y la fatalidad, los mitos y la historia de su tierra natal, el sur de los Estados Unidos.

Por su puesto, muy poca gente llegó a tomarle en serio. Refiere la leyenda que cuando en 1949 le otorgaron el Premio Nobel, era imposible encontrar un libro suyo en ninguna librería de los Estados Unidos. Sencillamente, hacía siete años que habían desaparecido porque nadie se tomaba la molestia de leerlos. Lo que, por fortuna, no bastó para disuadir a quien, tiempo atrás, despreocupado de derechos de autor o premios amañados, había declarado que las palabras eran su comida y su bebida.

Pero como el cuerpo tiene necesidades de las que no resulta juicioso desentenderse por completo, también nuestro escritor hubo de avenirse a razones y tomar medidas para no morirse de hambre. Aceptó hacerse cargo de la oficina de correos de su pueblo, de donde fue despedido al cabo de poco tiempo por dedicarse a escribir en horas de trabajo. Al ser interrogado por las causas de un comportamiento tan escasamente deferente hacia los derechos del contribuyente, se limitó a objetar: «No pretenderán que deje de escribir cada vez que un bastardo asome por la puerta para comprar un sello de dos centavos».

Las estrecheces económicas fueron una constante a lo largo de su vida. Ellas le llevaron a Hollywood. Allí puso su talento al servicio de los estudios cinematográficos y de directores como Howard Hawks. De esa colaboración ha quedado, para la posteridad, un puñado de obras maestras. Pero ni ése era su oficio ni se sentía cómodo en aquel ambiente. Fue un asunto de supervivencia. Cuando las deudas le acuciaban, sabía dónde acudir para embolsarse algunos dólares urgentes, aunque al hacerlo sentía que se estaba apartando de su auténtica tarea. Al firmar su primer contrato con la Metro (quinientos dólares semanales), comentó: «Es más dinero del que yo haya visto nunca. En realidad, jamás pensé que hubiera tanto dinero junto en todo Mississipi». Gracias a esos ingresos adicionales pudo regresar a su mansión sureña, a continuar cualquiera de las obras que hubiera dejado interrumpidas, rodeado de algodón y caballos, a la espera de que el siguiente amago de ruina le obligase de nuevo a abandonarlo todo.

Murió una noche de julio de 1962. Años antes, en el discurso de aceptación del Nobel, había pronunciado estas palabras: «Creo que el hombre no sólo perdurará, sino que prevalecerá. Es inmortal no sólo porque sea de todas las criaturas la única que posee una voz inextinguible, sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión y de sacrificio y de esperanza. El deber del poeta, del escritor, es escribir sobre estas cosas». Eso hizo él durante toda su vida. No parece necesario añadir que jamás ninguno de sus libros llegó a convertirse en un best seller.