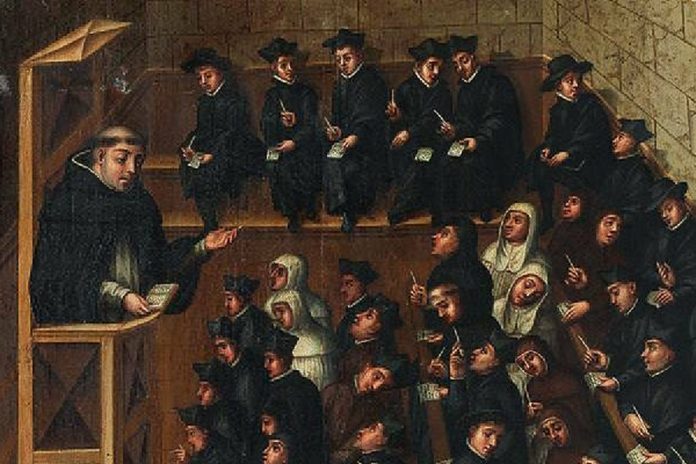

El XVI fue, especialmente en España, un siglo hambriento de espiritualidad, obsesionado con la salvación de las almas, por lo que el conocimiento de Dios se convirtió en el objetivo prioritario de estudio e investigación en los principales centros de enseñanza de la cristiandad. En España, las facultades de teología se multiplicaron por los cuatro rincones de la península, destacando las de Valencia, Alcalá, Valladolid, Sigüenza y Salamanca. En estos centros, la teología experimentó un destacado renacimiento favorecido por la labor del Cardenal Cisneros que, en la universidad de Alcalá, había defendido la necesidad de formar a sus estudiantes de acuerdo con las tres vías de la teología medieval: la escolástica, el escotismo y el nominalismo, bajo la creencia de que era necesario dudar y confrontar opiniones como paso previo al progreso del espíritu humano. Es en este contexto en el que se desarrolla la teología positiva, como forma de enseñar la ciencia de Dios, cuyo auténtico creador fue Melchor Cano.

A pesar de ser uno de los miembros más destacados de la Escuela de Salamanca, no conocemos con seguridad ni el lugar ni la fecha de su nacimiento. Los primeros estudios de Gramática y Latinidad los realizó el joven Melchor bajo la atenta mirada de su padre en Pastrana (Guadalajara). Desde el principio, don Hernando Cano fue muy consciente de las dotes de su hijo, por lo que decidió enviarlo a Salamanca para realizar estudios superiores. Allí conoció a los religiosos dominicos de San Esteban y, más concretamente, al reformador Juan Hurtado, prior del convento, con gran influencia sobre los jóvenes, que se sentían atraídos por su edificante vida y discursos de tipo savonaroliano. Fue así como, en 1523, tomó el hábito de dominico e inició sus estudios en San Esteban, teniendo como maestros a personajes de la talla de Diego de Astudillo y Francisco de Vitoria, que por aquellos años iniciaba su reconocida renovación de la teología y al que podemos considerar, con justicia, como el padre de la Escuela de Salamanca, de la que formaron parte, además de Melchor Cano, alguno de los más grandes sabios del Siglo de Oro español, como Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Suárez o Juan de Mariana.

Fue asunto central de esta escuela el debate teológico, pero también la ciencia jurídica y económica. Precisamente, podemos considerar a Francisco de Vitoria como el auténtico precursor del derecho internacional, así como un férreo defensor de los derechos de los indios, tal y como leemos en su De indis, en la que defendió la igualdad en derechos y en dignidad de estas personas, incluido el de propiedad de sus tierras, todo ello en base a los excesos que se pudieran cometer, o que de hecho se cometieron, en las tierras conquistadas —sin llegar nunca a producirse un genocidio como algunos pretenden—. Otro tema de interés, decíamos, fue el debate en torno al componente moral de la economía, pues en la época surgían dudas por parte de algunos sobre el carácter pecaminoso del afán de lucro propio de la actividad comercial. De esta Escuela surgirían interesantes teorías económicas, muy avanzadas para la época, en torno a temas como el precio justo de las mercancías en base a la oferta y la demanda o el concepto de propiedad privada, muy cuestionada moralmente hasta entonces y que, siguiendo la estela marcada tiempo atrás por Tomás de Aquino, se consideró no solo legítima, sino necesaria para el desarrollo del comercio.

Melchor Cano, maestro de la teología

Indudablemente, la reflexión teológica ocupó un lugar especial entre los autores de la Escuela de Salamanca. Podemos destacar en este sentido a Melchor Cano, quien, tras su ordenación sacerdotal en 1531, fue enviado por sus superiores al Colegio de San Gregorio en Valladolid, un centro de estudios de enorme prestigio reservado a los más brillantes y capacitados religiosos dominicos llamados a ocupar los cargos más altos de la orden, especialmente los destinados a la enseñanza.

En San Gregorio, sus cualidades intelectuales y preparación humanística y científica volvieron a hacerse evidentes, por lo que le confiaron la responsabilidad docente en 1533. Un año más tarde, en 1534, recibió el cargo de maestro de estudiantes y, finalmente, el título de lector de Teología, que le habilitaba para la enseñanza superior en la Orden dominica. En 1536, después del Capítulo General de Roma, fue invitado por la Universidad de Bolonia y allí recibió un nuevo título que sumó a su ya imponente currículo, el de maestro en Sagrada Teología, y todo esto justo en el mismo momento en el que quedaba vacante la cátedra de prima en la Universidad de Alcalá, que ganó en 1543. Allí enseñó hasta entonces, a su vez, la cátedra de prima de la Universidad de Salamanca, por la muerte de Francisco de Vitoria en 1546, por lo que Melchor Cano volvió a prepararse oposiciones, que ganó de forma brillante frente a Juan Gil de Nava, catedrático de Filosofía Moral. En la ciudad del Tormes, el ya prestigioso profesor maduró sus opiniones doctrinales hasta convertirse en un auténtico referente intelectual en la España del siglo XVI. De igual modo, empezó a hacerse evidente el distanciamiento e incompatibilidad doctrinal con Bartolomé de Carranza, su antiguo compañero de San Gregorio.

Uno de los principales objetivos que se planteó fue no rebajar el punto de excelencia del pensamiento teológico. Con el paso de los años saldrían a la luz dos relecciones: la primera, De sacramentis in genere (curso 1546-1547) y la segunda, De paenitentiae sacramento (curso 1547-1548), mientras que en 1550 apareció en Valladolid su Tratado de la victoria, aunque la obra que le dio fama eterna en la historia de la teología no fue publicada, ya de forma póstuma, hasta 1563. Nos referimos a De locis theologicis, en la que Cano adopta un método histórico y antropológico de inspiración aristotélica y trata de identificar los lugares teológicos que él interpreta como las fuentes básicas para el conocimiento de Dios. Entre estos lugares teológicos identifica la Escritura santa, los actos de Cristo y los apóstoles, los padres de la Iglesia, los concilios generales, la razón natural y la historia humana. De locis theologicis está escrito con elegancia clásica y pureza de estilo, por lo que, con justicia, ha sido alabada como una de las grandes obras del Renacimiento por su fluidez, profunda erudición y por marcar una nueva época en la historia de la teología siguiendo el camino abierto por su maestro, Francisco de Vitoria, en su intento de restaurar la doctrina patrística (referida al estudio de los escritos de los padres de la Iglesia) y dar a la ciencia teológica una forma literaria mejorada y más pura.

Como profesor de la universidad de Salamanca, Melchor Cano también realizó actividades extraacadémicas de enorme trascendencia, como su participación en la segunda sesión del Concilio de Trento por encargo de Carlos I. Una vez en el Concilio, convocado para definir la doctrina católica frente a la herejía protestante, Cano demostró su saber, tal y como podemos ver en las actas que recogen sus intervenciones sobre la eucaristía, la penitencia y el sacrificio de la misa. Efectivamente, sus discursos causaron honda admiración entre los padres conciliares, tanto que algunas de sus propuestas fueron aceptadas o se convirtieron en planteamientos debatidos, a partir de entonces, en los mejores centros universitarios de toda la cristiandad.

Después de su participación en el Concilio, Cano tomó la controvertida decisión de retirarse al convento de Piedrahita, donde siguió dando forma a su obra teológica, aunque, para su desgracia, no pudo disponer de todo el tiempo deseado porque, muy pronto, sus servicios volvieron a ser requeridos. En octubre de 1556, la hermana de Carlos I, María de Hungría, le escogió como confesor, por lo que estableció su residencia en Valladolid. En 1557 fue elegido prior del convento de San Esteban en Salamanca y, en octubre de este mismo año, provincial en el capítulo provincial de Plasencia, aunque su elección no se hizo efectiva hasta febrero de 1560.

La disputa con Bartolomé Carranza

Durante los últimos años de su vida, se produjo la famosa disputa con Bartolomé Carranza, relacionada con el debate abierto entre los defensores de las principales corrientes de espiritualidad de la época. Recordemos que en este siglo XVI la vivencia espiritual podía realizarse mediante una doble vía. Algunos religiosos preferían acentuar la dimensión contemplativa y mística, de recogimiento y entrega espiritual al afecto divino, mientras que otros tachaban estas prácticas de abandono de responsabilidades e iluminismo. Este desencuentro se produjo, incluso, entre los más afamados intelectuales de los principales centros de enseñanza teológica, como el convento dominico de San Gregorio de Valladolid, donde desde muy pronto se hizo evidente la enemistad entre Cano y Carranza, que abanderaron las dos formas distintas de entender la vida del espíritu y la disciplina monástica.

En este contexto, a principios de 1558, se publicaron, en la ciudad de Amberes, los Comentarios al Catecismo cristiano de Bartolomé Carranza, acogidos en España con enorme desconfianza, especialmente por el inquisidor Valdés, que exigió la elaboración de un informe a Melchor Cano, enemistado con el arzobispo Carranza y férreo detractor de los que él consideraba iluminados y de los autores que escribían sobre las realidades del espíritu, de la unión afectiva con Dios y, en general, de toda la literatura mística. En este sentido, el apasionado profesor se alzó como el gran defensor de la teología escolástica y de la explicación académica de todas las cuestiones relacionadas con el espíritu. Según Cano, el catecismo de Carranza tenía «algunas proposiciones escandalosas, otras temerarias, otras malsonantes, otras que saben a herejía, otras que son erróneas, y aun tales hay dellas que son heréticas en el sentido que hacen».

Melchor Cano falleció prematuramente en el convento de San Pedro Mártir, en Toledo, el 30 de septiembre de 1560. Decimos de forma prematura porque antes de morir había expresado su intención de escribir dos libros más sobre los lugares teológicos para, de esta forma, continuar su particular cruzada contra lo que él consideraba simples supersticiones y una forma irracional de comprender la naturaleza de Dios. Solo la muerte le impidió completar con éxito este nuevo trabajo.

Domingo de Soto y la ley de la gravedad

La Escuela de la Salamanca alcanzó altas cotas con el también dominico Domingo de Soto, defensor del libre arbitrio y estudioso de la obra de Aristóteles. Este teólogo español, confesor de Carlos V, fue el primero en establecer que un cuerpo en caída libre sufría una aceleración constante, siendo su pensamiento clave a la hora de comprender el posterior estudio de la gravedad realizado por Galileo y Newton. Del mimo modo, analizó numerosos problemas económicos, como la determinación del precio justo, los problemas de la usura y la actividad mercantil. Esta labor fue continuada por Martín de Azpilicueta, autor de numerosos ensayos sobre teología moral y precursor, junto a otros pensadores de la Escuela, de la economía clásica del siglo XVIII, cuyos principales exponentes fueron Adam Smith y David Ricardo.

Desgraciadamente, las advertencias y propuestas económicas de los pensadores de la Escuela de Salamanca cayeron en saco roto y fueron ignoradas por sucesivos gobiernos españoles, cuya nefasta política económica terminó arruinando al reino y sumiendo al país en la más absoluta pobreza, generando entre los españoles un profundo sentimiento de pesimismo y desengaño del que derivó una actitud irónica ante la vida. La visión pesimista la encontramos en autores de la talla de Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo, quien se lamenta de la decadencia de España debido a la acción de los enemigos extranjeros y, sobre todo, por la negligencia de los propios españoles. Su desasosiego e inconformismo por el presente y la nostalgia por un pasado glorioso, unido a su intenso patriotismo, le llevó a manifestar confianza en un futuro memorable para el reino: «Será tierra teatro de sus victorias; será el mar campaña de sus trofeos, el cielo será templo en cuya bóveda resplandeciente vuelque sus católicos despojos».