En un país como España, en el que la historia es continuamente revisada y manoseada políticamente, la labor de historiadores como Roberto Villa García (Granada, 1975) resulta de vital importancia. Con la rigurosidad que le caracteriza, este profesor titular de Historia Política en la Universidad Rey Juan Carlos está desvelando muchos de los entresijos de nuestro pasado reciente, concretamente del convulso siglo XX.

En su haber destacan obras como 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular y 1917. El Estado catalán y el Soviet español. Dos obras en las que consigue, con una capacidad única, que el lector pueda conectar los eventos históricos estudiados con la realidad actual de nuestro país.

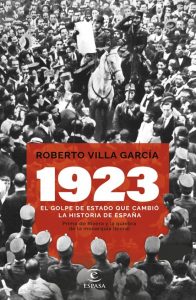

En su último trabajo, 1923. El golpe de Estado que cambió la Historia de España (Espasa, 2023), Villa recoge detalles desconocidos de un episodio histórico que ha quedado eclipsado por otros acontecimientos posteriores, a pesar de su enorme trascendencia en el devenir del siglo XX español.

¿Cómo surge la idea de hacer este libro? El año de 1923 es una etapa de la historia de España que pasa muy desapercibida en comparación con otros periodos.

Generalmente al público interesado en Historia le atrae más la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Concretamente, la Guerra lo focaliza prácticamente todo. La idea de este libro tiene un componente muy personal. Al comienzo de mi carrera investigadora, comencé estudiando la Segunda República. Siempre había pensado que esta etapa fue primera experiencia democrática que habíamos tenido en España y quería entender por qué esa experiencia colapsó y desembocó en una guerra civil, en vez de en una democracia consolidada, como la de otros países europeos. Sobre todo, quería responderme a la pregunta de por qué España fue el único país neutral que en la Primera Guerra Mundial cuyo sistema constitucional acaba en una dictadura en dos ocasiones. Luego, cuando estudias a fondo la Segunda República, te das cuenta de que el problema no es 1936, sino el propio 1931: cómo viene esa República, sin pactismo, por medio de una ruptura revolucionaria y con una Constitución de partido. Una ruptura siempre implica la imposición de unos ciudadanos sobre otros. Después de estudiar muchos años la Segunda República, empecé a darme cuenta de que los problemas de la democratización y, sobre todo, los efectos de las crisis y las quiebras en un sistema consolidado podían analizarse mejor a través de la Restauración. La Monarquía liberal de la Restauración tenía muchos elementos de una democracia a la británica: era un sistema consolidado y de consensos, que comienza con el pactismo y estableciendo una alternancia entre diferentes, entre partidos enfrentados durante el Sexenio Revolucionario que desemboca en tres guerras civiles. Por tanto, de una forma muy parecida a nuestra Transición. Además, es interesante plantearse por qué un sistema que dura medio siglo termina cayendo. Y, sobre todo, por qué cae con tanta facilidad mediante un golpe de Estado. No es tan sencillo que un sistema político tan duradero, estable y legitimado, que ha resistido guerras civiles y guerras exteriores, caiga con esa facilidad. Por eso, había muchos aspectos por analizar, especialmente en el último año y medio previo al golpe, en el periodo que va desde el período de Annual hasta septiembre de 1923.

El libro narra lo ocurrido a lo largo de 1923, pero tiene como eco lo ocurrido en 1917.

Eso es. El proceso de crisis arranca en 1917. Siempre insisto en que hay que distinguir entre crisis y quiebras. Las crisis se pueden reequilibrar, no tienen por qué acabar mal; sin embargo, la quiebra implica la caída definitiva de un sistema político. Y lo que ocurre en 1917 es una crisis… que no llega a reequilibrarse. No es suficientemente potente como para convertirse en quiebra, pero se cierra en falso. La quiebra se produce en 1923, con el golpe de Estado y la dictadura de Primo de Rivera. En realidad, más que un golpe, es una verdadera revolución. Una revolución cívico-militar. De hecho, juega en su desenlace un papel más importante la opinión pública que el número de guarniciones que se levantan explícitamente. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que Primo de Rivera inspiraba su movimiento en el episodio de la Gloriosa Revolución de 1868, en la que había participado su tío Fernando. De hecho, Prim era el gran referente de Primo de Rivera; y por eso sabía que su acción no podía ser un golpe sólo de los militares, y que era necesario tener a la opinión pública de su lado.

En 1917 surgen las Juntas Militares, que terminan siendo un elemento enormemente desestabilizador.

En 1917 surgen las Juntas Militares, que terminan siendo un elemento enormemente desestabilizador.

Las Juntas están muy presentes en esos seis años de crisis. Se trataba de un sindicato de oficiales que nace, fundamentalmente, para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales, especialmente en la cuestión de los ascensos. El problema fundamental del ejército de la época es que no había complementos de antigüedad, como pasa en la actualidad. Con lo cual, si querían obtener un sueldo mayor, tenían que ascender. Y los sueldos en el ejército eran bajísimos en la España de entonces, y se revisaban muy de tarde en tarde. Los funcionarios civiles cobraban lo mismo en 1917 que en 1850. Es cierto que el valor de la moneda era entonces bastante estable, con precios estacionarios y sin fenómenos inflacionarios destacables. Pero los sueldos públicos eran también casi inamovibles. En el Ejército, esto suponía que un teniente no se podía sostener a sí mismo; tenía que pedir permiso a su superior para casarse, ya que se consideraba que no tenía salario suficiente para mantener una familia. Todo eso se agrava con la Primera Guerra Mundial, donde tiene lugar un fenómeno inflacionario relevante. Y aunque en España no era tan grave como en el resto del continente, sí era suficientemente importante como para que los oficiales lo noten y comiencen a vivir ahogados. A eso hay que añadirle que, en ese momento, cuando necesitan ascender urgentemente para acceder a mejores salarios, el Gobierno de Romanones plantea que hay demasiados oficiales en el ejército y que hay que amortizar la mitad de las plazas. Esto, y un proceso selectivo antepuesto a la concesión del ascenso, termina provocando un descontento general. Por otra parte, muchas de estas plazas se conceden por méritos de guerra y no por antigüedad, que es lo que pedían las Juntas. Cuando en tiempos de guerra el ascenso se da por méritos en el campo de batalla, suele aceptarse mejor. Pero en tiempo de paz… esos mecanismos suscitan el empleo del favor y la arbitrariedad. Con el tiempo, lo que comienza siendo una reivindicación profesional de las Juntas termina convirtiéndose en una reivindicación política, especialmente cuando el Gobierno se cierra en banda a las reivindicaciones de las Juntas e intenta disolverlas por las fuerzas. En ese momento, ya las Juntas han conseguido mucha fuerza para imponer, no ya su programa, sino uno político de regeneración. Por resumirlo: las Juntas lo que intentan es conseguir el apoyo de los partidos opuestos al sistema, que al mismo tiempo esperaban y deseaban ganarse a una parte del ejército para desestabilizarlo. Ahí entran, por ejemplo, Cambó y la Lliga, que creen que con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas se puede abrir un proceso constituyente y conseguir así mayor autonomía para Cataluña. Los republicanos también estaban ansiosos de derribar la Monarquía; los socialistas, que para ellos cualquier sistema burgués, sea el que sea, es una aberración. Todas estas fuerzas terminan alineándose con las Juntas para acabar con el sistema político del momento.

El Rey termina tomando partido contra ellas.

Siempre estuvo contra ellas. De hecho, en 1917 se plantea seriamente abdicar. Porque lo que hacen las Juntas es privar al Gobierno y al Rey del instrumento militar. El gobierno de Dato, que entra a gobernar justo en medio del pronunciamiento juntero, comienza a gobernar sin ningún tipo de aparato coactivo para imponer sus mandatos. Hay que reconstruir el Estado de nuevas, porque el fenómeno juntero provoca que muchos otros colectivos empiecen a asociarse para reclamar sus reivindicaciones profesionales de máximos. En 1921 hay una posibilidad real de acabar con las Juntas, a raíz de Annual. Porque uno de los factores que explica ese desastre es el papel de los oficiales junteros. Hay un dato que es demoledor: ni un solo oficial de las Juntas muere en el campo de batalla. ¿Por qué no mueren? ¿Dónde estaban esos oficiales? Pues estaban la mayoría de ellos en Melilla, alejados de sus unidades y, algunos, sin ningún tipo de capacidad militar, aun mandando unidades de 1.000 soldados, prefirieron rendirse y salvar la vida. Hay un descontento tremendo contra las Juntas, incluso dentro del propio ejército, y hay un intento del gobierno de concentración de Maura de abolirlas. ¿De dónde surge el célebre debate de las responsabilidades por Annual? Las Juntas saben perfectamente que muchos de sus oficiales son responsables de lo ocurrido en Melilla, en buena medida. Pero, para defenderse, elevan las culpas hacia arriba. Reconocen las culpas del ejército, pero reclaman extender las responsabilidades a los políticos constitucionales, amenazando incluso con un golpe de Estado. Al final, muchos militares terminan entrando en esa dinámica en defensa del Ejército como corporación frente a los políticos civiles, que despreciaban. En definitiva, lo que buscan las Juntas es librarse de las responsabilidades; estaban convencidas de que los políticos no estarían dispuestos a llegar hasta el final para imponerlas y creían que así podían sobrevivir.

¿Qué papel juega el PSOE en los años previos al golpe?

El PSOE estaba en su papel de adversario de la Monarquía liberal. Su objetivo final era un régimen que los socialistas pudieran monopolizar. Para llegar a él, querían acabar con la Monarquía para sustituirla por una República que ellos denominaban «burguesa», y que concebían como una etapa intermedia. Ello explica la constancia con la que los socialistas consideraban que la Corona y la persona misma de Alfonso XIII eran obstáculos que debían derribar. Muy influidos por el socialismo francés, de raigambre republicana, el antimonarquismo del PSOE lo alejaba de la estrategia «rallié» de otros partidos «hermanos» como el británico, el sueco, el belga o el holandés, por ejemplo, mucho más exitosos electoralmente y que estaban incluso llegando al Poder en sus respectivos países. Precisamente, la debilidad electoral del PSOE, directa consecuencia de su radicalismo, explica también que nuestros socialistas prefirieran, antes que apelar a las elecciones, quemar etapas hacia su monopolio político echando mano ante todo de estrategias de desestabilización.

Su fuerza parlamentaria no era muy grande. ¿Fueron limpias las elecciones?

En 1923 todavía las elecciones españolas no se habían depurado de fraude y corrupción, pero se había producido una evolución muy positiva, en el sentido de que, al final de la Monarquía liberal, ambos fenómenos no eran en absoluto decisivos para explicar los resultados electorales generales o la configuración de las mayorías parlamentarias. Caben pocas dudas de que, trampas aparte, liberales y conservadores representaban, mayoritariamente, todo lo que había en ese momento de auténtico y genuino en la opinión pública española. Por eso mismo, no era el fraude o la corrupción lo que explicaba que el PSOE fuera tan pequeño, sino las divisiones internas acerca de si convenía o no participar políticamente en un «orden burgués» que despreciaban y que no querían consolidar. A esto se unía cierta incapacidad para la competencia democrática, que ejemplificaba bien el hecho de que ni siquiera eran capaces de transformar en votantes socialistas a los militantes de la UGT, ni que ésta, al modo de los sindicatos británicos con el Partido Laborista, se constituyera en una organización electoral que pudiera sostener una minoría parlamentaria. Las escisiones, como la comunista, hicieron el resto.

Más allá de Annual y del debate de las responsabilidades, genera mucho descontento la gestión política de la guerra de Marruecos.

Otro de los mitos que echa abajo este libro es que el desastre de Annual conlleva directamente el golpe de 1923, algo que no es cierto. Entre un suceso y otro, pasan prácticamente dos años, y dos años en política son una eternidad, es decir, la situación puede cambiar radicalmente y varias veces. Ya lo percibimos en la actualidad. Curiosamente, la reacción de los españoles frente al desastre de Annual no es pesimista. La primera reacción en la opinión pública es de levantarse ante la adversidad y solicitar, mayoritariamente, la reconquista del territorio perdido. Al principio hay un clima de «esto no puede quedar así». Un clima ideal para haber culminado la toma de Alhucemas. Si ese clima lo hubiera utilizado el gobierno Maura para culminar la pacificación del protectorado, a lo mejor el asunto hubiese terminado bien y el sistema político hubiese resistido. Pero tras una exitosa ofensiva inicial, las operaciones se ralentizan hasta paralizarse por completo durante el Gobierno de la Concentración Liberal, que puso al Ejército a la defensiva, a sostener una y otra vez, y con un número creciente de bajas, los ataques de Abd-el-Krim. Sin la política de la guerra de Marruecos del Gobierno de la Concentración Liberal, no hay golpe en 1923. Tampoco se entiende por qué un Ejército tan dividido enormemente, derriba de forma tan cohesionada al Gobierno. Los mismos militares que habían rivalizado entre sí —especialmente con el conflicto entre junteros y antijunteros— acaban colaborando entre sí.

En el ejército existía un clamor contra Santiago Alba.

Era un clamor en el Ejército, porque Alba, como Ministro de Estado —equivalente hoy al de Relaciones Exteriores— era el ejecutor de una política en Marruecos que subarrendaba el protectorado a al-Raisuli y a Abd-el-Krim. Pero el clamor se había trasladado no ya a una parte sustancial de la opinión pública, sino que se había instalado en el seno del mismo gobierno. Algunos ministros y ex ministros, con nombres y apellidos, llegaron a alentar el golpe buscando que el riesgo de una militarada facilitara la salida de Alba. Uno de ellos, por cierto, fue Niceto Alcalá-Zamora.

¿Si hubiera dimitido se habría evitado el golpe?

Nunca podemos estar seguros, pero hay muchas probabilidades de que, de haberse marchado, no habría habido golpe en 1923. Concretamente, hay un momento, a principios de septiembre de 1923, cuando se hace la última remodelación del Ejecutivo, en el que todos los militares, incluidos los generales más afines al Gobierno, daban por hecha la salida de Alba. Entre los militares se esperaba con ansia. De hecho, para presionar y conseguir su dimisión, el Estado Mayor patrocinó un plan que rechazaba la retirada en Marruecos y que pedía ampliar las líneas del frente, una estrategia que contradecía totalmente la política que había patrocinado Alba en Marruecos. Cuando tras la remodelación de principios de septiembre ven que Alba se queda, los militares piensan que el Ministro de Estado ha secuestrado la voluntad del presidente del Gobierno y del mismo Rey. La verdad era que Alfonso XIII quien tiene atornillado a Alba, porque aparte de sus deberes como jefe del Ejército, también debía pensar en el sostenimiento del sistema constitucional. Alba era líder de lo que en su momento se llamó Izquierda Liberal, que a su vez era una pieza clave de la Concentración Liberal con sus 50 escaños. Y claro, si Alba se iba, la Concentración Liberal quedaba en minoría y no podía articular una coalición mayoritaria. Al mismo tiempo, el Rey no podía llamar a los conservadores… por el dichoso tema de las responsabilidades, en el que estaban envueltas las figuras importantes del partido. Sin aclarar esta cuestión, el Rey no podía llamar a los conservadores para formar gobierno. Por cierto, si el Rey hubiese querido que Primo de Rivera fuese presidente del Gobierno, habría tenido una oportunidad perfecta a principios de septiembre, en la crisis de gobierno que se produce diez días antes del golpe, en la que el presidente del Gobierno, Manuel García Prieto, le pidió que le aceptara la dimisión. La Constitución le otorgaba la prerrogativa para nombrar presidente del Gobierno. Tuvo una oportunidad perfecta en ese momento, pero no lo hizo. Tenía muy claro que los militares no servían para gobernar.

Otro factor fundamental es la situación en Cataluña, con terrorismo endémico y huelgas de forma continua.

La situación de Barcelona, más que la de Cataluña, es terrible. De hecho, explica por qué el golpe viene en Barcelona y por qué lo acaudilla el capitán general de Cataluña. La actividad de la Confederación Nacional del Trabajo, el movimiento revolucionario anarcosindicalista, en aquellos meses fue notable. El episodio más célebre fue la famosa huelga del transporte; que no es un paro laboral ni mucho menos sectorial o pacífico, sino una huelga general revolucionaria tan impactante como la de la «Canadiense» en 1919. Los cenetistas deciden paralizar el transporte entero con vistas a afectar a todos los sectores productivos. Y no dudan incluso en cercar a Barcelona por hambre. Más aún, los grupos de acción ligados a la CNT inician represalias armadas contra todos los trabajadores que se atreven a no secundar la huelga y acuden a sus puestos de trabajo. No se andan con chiquitas: hubo en total 22 muertos y 32 heridos graves durante aquel episodio. Esta situación provoca un choque entre dos gobernadores civiles, Salvador Raventós y Francisco Barber, y el capitán general, Miguel Primo de Rivera. El gobernador civil creía que había que poner en marcha los servicios indispensables pactándolos antes con la CNT, pero con el paso de las semanas, Primo de Rivera acabó patrocinando la declaración del estado de guerra, con el fin de que los militares pudieran auxiliar a las insuficientes fuerzas policiales en el cuidado del orden público y de la libertad de trabajo. Raventós y Barber al principio se resisten, porque creen que todavía hay posibilidades de ganarse a la CNT. Con toda la buena intención del mundo, quieren que pase de ser un sindicato revolucionario a ser meramente una sociedad obrera. Quieren integrarla en el sistema. Pero la CNT ya no estaba en eso: de hecho, la huelga revolucionaria fue un intento de recuperar el control sobre los obreros barceloneses. La parálisis del Poder público en Barcelona y el agravamiento de la situación propiciada por la huelga revolucionaria, explican el desprestigio de los gobernadores civiles y el prestigio creciente de Primo de Rivera, que cuenta con un apoyo social relevante en Barcelona cuando desencadena su movimiento en septiembre de 1923. Con todo, aunque la actuación del anarcosindicalismo explique los apoyos a Primo de Rivera, en realidad no fue un precipitante. Lo peor del terrorismo fue disipándose durante el verano, el capitán general comenzó a colaborar con un gobernador civil de Barcelona más decidido, Manuel Portela, y la normalidad fue recuperándose en la Ciudad Condal, de modo que si el tiempo se hubiera parado durante los primeros quince días de agosto, es difícil imaginar que hubiese ocurrido el golpe.

¿Qué pesa más, la cuestión catalana o la política marroquí?

La causa principal es la guerra de Marruecos. Alba tiene buenas intenciones respecto a Marruecos. Su intención no es ocupar Marruecos militarmente; creía que eso implicaba mandar muchos soldados y no había recursos suficientes. No creía que fuese viable y no veía beneficios claros. Él, como se ha apuntado, quería alcanzar un modus vivendi con Al-Raisuli en occidente y con Abd el-Krim en el oriente. Una especie de modus vivendi que permitiera «salvar la cara» ante las grandes potencias. Mientras tanto, lo que quería era tener los militares indispensables para crear un hinterland de seguridad en torno a Ceuta y Melilla. Alba no era abandonista, al contrario que Primo de Rivera. Alba pensaba que en Marruecos había que estar, porque el abandono total de Marruecos supone dejar Ceuta y Melilla a merced de las cabilas, las indómitas tribus que vivían en el extremo norte de aquel sultanato, una zona jamás controlada por el monarca de Fez. Sin embargo, Alba no quería poner en marcha ningún tipo de ofensiva militar, creía que había que limitarse a defender posiciones y ocupar el menor territorio posible. Mientras tanto, quería negociar a ver si atraía a Abd el-Krim a su lado. Esta estrategia realmente no está mal pensada. El problema es que dos no acuerdan si no uno quiere. Abd el-Krim no creía en la negociación y vio claramente en la política de Alba una muestra de debilidad de la que podía sacar el máximo provecho, que era la expulsión de los españoles del Rif. En realidad, puede decirse que, hacia julio de 1923, la política de negociación que patrocinaba Alba había fracasado por completo.

Sorprende la poca discreción de Miguel Primo de Rivera en los meses más próximos al golpe. Envía un telegrama al entonces ministro de la Guerra que es toda una declaración de intenciones.

Probablemente en agosto de 1923, Primo de Rivera no tuviera muy clara la decisión de sublevarse o considerara que no tenía los apoyos suficientes para hacerlo con garantías de éxito. Por eso, lo que buscaba con esos telegramas tan explícitos era contener la rebeldía incontenible de las Juntas de Defensa, ese sindicato de oficiales constituido en grupo de presión política. Los coroneles junteros de la guarnición de Barcelona, liderados por Godofredo Nouvilas —compañero de promoción del propio Primo de Rivera—, le habían planteado a su capitán general que, o daba el paso de una vez, o lo harían ellos en una edición corregida y aumentada de su célebre pronunciamiento de 1917.

Una de las principales conclusiones del libro es que el Rey no tiene nada que ver con el golpe.

Efectivamente. De hecho, incluso, sin querer, lo acelera, por su empeño explicable en que Alba se mantuviese en el gobierno.

Sin embargo, algunos hechos anteriores invitan a pensar lo contrario. Por ejemplo, en el discurso que pronuncia en Córdoba.

Ese discurso es del año 1921, incluso anterior al desastre de Annual. Si realmente el Rey tenía intención de dar o alentar un golpe para destruir el sistema constitucional, ¿por qué tarda tanto? En el momento en que pronuncia el discurso de Córdoba lo que se percibe ya es un problema de crisis de eficacia, con ejecutivos que duran muy poco y parlamentos muy fragmentados. Se legisla muy poco y se toman escasas decisiones de calado. En ese momento, hay un elemento que irrita enormemente al Rey y que no tiene mucho que ver con la situación de 1923: el estado de las infraestructuras. Carreteras, puentes, ferrocarriles… Se ponía de los nervios al ver el pésimo estado en el que se encontraban. De hecho, había patrocinado, prudente pero insistentemente, un gran plan de obras públicas para poner a España al nivel de los países europeos. Era una de sus obsesiones. Lo que viene a decir en Córdoba, y lo que provocó mayor polémica, fue una crítica a la esterilidad de los Gobiernos y del Parlamento por las disputas entre los partidos acompañada de una apelación a «las provincias» para que secundaran a su Rey en su propósito de presionar por una política más constructiva. Nadie atribuye a Alfonso XIII propósito alguno de establecer una dictadura o de cambiar la Monarquía constitucional en otra absoluta, ni nadie se hizo republicano por ese discurso. La mejor reacción la tenemos en Alcalá-Zamora, con quien el Rey comentó un año después que uno de los efectos de su discurso es que todos los diputados andaluces se coordinaron para apoyar la canalización y el aprovechamiento de las aguas del Guadalquivir, frase ésta a la que don Niceto no sólo no contestó abjurando del monarca sino vitoreándole. En cuanto a la posición del Rey en 1923, es en ese año una persona permanentemente angustiada y desmoralizada, que amenaza con varios amagos de abdicación. Tuvo en mente algunos proyectos para superar la crisis de eficacia del sistema político sin romper por ello la Constitución. Pero como no quería abordarlos sin el apoyo de todos los políticos constitucionales, la verdad es que tampoco insistió demasiado en ello. Desde luego, en lo que nunca pensó el Rey fue en patrocinar el Gobierno de los militares porque los conocía y sabía que la mayoría de ellos no estaban preparados para gobernar.

¿Puede que el Rey aceptara el golpe porque creía que aquello iba a ser algo pasajero?

La realidad es que el Rey no acepta el golpe y trata explícitamente de taponarlo anteponiendo al Directorio Militar un Gobierno del Partido Liberal-Conservador —la derecha constitucional del periodo— en una tentativa que recuerda mucho a la de 1917 en medio del pronunciamiento de las Juntas y que esta vez no sale bien. Es normal que el Rey no lo acepte: el golpe no sólo es contra su Gobierno, sino que atentaba explícitamente contra su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. «Aceptar» implica que el Rey tenía algún tipo de margen de autonomía para decidir algo. Pero el triunfo del golpe fue tan aplastante y suscitó un apoyo tan relevante no sólo en el Ejército sino también en la opinión pública, que a Alfonso XIII no se le planteó otro dilema más que marcharse de España o continuar reinando. Decidió lo segundo, porque el directorio de Primo de Rivera, que el Rey no nombró, se prometió como una situación excepcional y breve. Un paréntesis en la historia constitucional de España. Así lo aseguraba el mismo Primo de Rivera.

Aunque el Rey no tuviera papel alguno en el golpe de Estado, lo que parece evidente es que aquello fue su tumba política.

El golpe tuvo lugar en 1923 y la marcha de Alfonso XIII en 1931. Es decir, que en medio hay casi ocho años, y un «ochenio» en política es una eternidad. Probablemente, la deslegitimación de la Monarquía tuviera que ver más con lo que sucedió a partir del golpe que con el golpe mismo. Alfonso XIII siempre negó cualquier tipo de implicación en él, incluso cuando la dictadura vivía sus años dorados. En todo caso, era tan evidente para todo el mundo por qué Primo de Rivera había logrado imponerse con esa facilidad que, en realidad, nadie reprochó seriamente al Rey que hubiese decantado un triunfo que se daba por hecho a las pocas horas de la sublevación, en la misma madrugada del 13 de septiembre de 1923. La historia posterior de la supuesta implicación de Alfonso XIII en el golpe fue un motivo tardío de la propaganda republicana contra la dictadura de Primo de Rivera, que luego se plasmó en la famosa acta de acusación que aprobaron contra el ya «ex Rey» las Cortes Constituyentes de la Segunda República con el fin de privarle de cualquier hipotético derecho a reclamar la Corona española.

¿Qué valoración hace de la figura de Miguel Primo de Rivera?

Te diría que nos encontramos, después de nuestros reyes y de Franco, ante la figura más importante del siglo XX. Primo de Rivera tenía unas dotes de caudillaje y un olfato político que no eran nada comunes en el ejército. Se notaba que tenía una marcadísima vocación política. No era un intelectual, pero era un hombre inteligente y escribía bastante bien. Siempre colaboró en la prensa militar y hasta fundó un periódico. No tenía un pelo de tonto. Últimamente han salido algunas voces que lo presentan como un idiota, un borracho o un incapaz. Pero, ante esto, uno se pregunta cómo alguien así da un golpe de Estado tan exitoso y se mantiene siete años en el poder. Y, en todo caso, si aceptamos que era un idiota, tenemos que llegar a la conclusión de que los que estaban enfrente lo eran probablemente más. Es una persona que, en otro tiempo diferente, podría haber sido una especie de De Gaulle español. Pero en 1923 la democracia no está de moda. Y él, aunque en principio es un general constitucional, se convierte en alguien partidario de una especie de dictadura comisaria; de un gobierno puramente autoritario y tecnocrático. Por otra parte, la gestión económica durante su mandato fue buena. Los propios economistas que no son precisamente primorriveristas reconocen el crecimiento económico de los años veinte. Es cierto que la situación económica anterior a la dictadura ya era buena. Es decir, Primo de Rivera se beneficia de las inercias previas y consigue capitalizarlas, a través de ministros competentes como Calvo Sotelo o Guadalhorce.