Cuando el 6 de noviembre de 1975 cientos de miles de marroquíes invadieron el Sáhara Occidental por su frontera norte, alentados por el rey Hassán II en lo que él llamó la Marcha Verde, España asistía impotente, secuestrada, ante la disolución. Aquella entrada masiva de civiles y soldados camuflados entre ellos marcó el final de la españolidad de un territorio que sólo había sido, en realidad, español, y la apertua de una herida histórica que medio siglo después sigue sin cicatrizar.

Desde 1958, tras la reorganización del territorio en plena guerra con el movimiento independentista, el Sáhara era una provincia como cualquier otra. Tenía representación en las Cortes, gobernador civil y un tejido administrativo integrado. Era, jurídicamente, tan España como Segovia o Cádiz. Sin embargo, alguien quiso que su final coincidiera con el final del biológico y político del franquismo y la incertidumbre de una transición que aún no tenía nombre.

Hassán II y «el Gran Marruecos»

Desde Rabat, el joven monarca alauí había heredado la ambición expansionista de su padre y la había envuelto en un discurso de unidad nacional. Marruecos reclamaba no sólo el Sáhara, también Ceuta, Melilla. Su argumento era un supuesto vínculo histórico de vasallaje entre el sultán y algunas tribus saharauis. Pero, más allá de la retórica, el objetivo era claro: consolidar su trono mediante una victoria territorial que desvió las tensiones internas del país.

En 1974, mientras España trabajaba, presionada por la ONU, en la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, Hassán II movió sus piezas. Solicitó a la Corte Internacional de Justicia un dictamen sobre la naturaleza jurídica del territorio antes de la colonización española. Esperaba que La Haya reconociera una soberanía histórica de Marruecos sobre el Sáhara. Pero el resultado no fue el que esperaba.

El 16 de octubre de 1975, la Corte dictaminó que no existían «vínculos jurídicos de tal naturaleza» que impidieran la aplicación del principio de autodeterminación. Es decir: el pueblo saharaui debía decidir su futuro. No obstante, el informe incluía una línea ambigua: admitía la existencia de «lazos de pleitesía» entre el sultán y algunas tribus nómadas. Hassán II se aferró a esa frase como justificación. En un discurso televisado, proclamó que Marruecos tenía derecho a «reunir a sus hijos» y llamó a una marcha pacífica hacia el sur. Así nació la Marcha Verde.

De Franco a Juan Carlos

En Madrid, Franco agonizaba, el Ejército esperaba órdenes y el mundo miraba hacia otro lado. Desde agosto de 1974 España se había comprometido ante la ONU a organizar el referéndum, pero la maquinaria diplomática y militar estaba paralizada por la enfermedad del jefe del Estado. Washington, so pretexto de evitar un nuevo foco de influencia soviética en el Magreb, había decidido apostar por la monarquía marroquí. El secretario de Estado, Henry Kissinger, mantuvo varias reuniones con Hassán II.

Arias Navarro, ignorando la posición de Franco, ordenó preparar la retirada. La operación recibió el nombre de «Golondrina». El plan contemplaba evacuar a los civiles españoles, los cooperantes y las guarniciones militares a partir del 10 de noviembre. Mientras tanto, en El Aaiún y Smara, oficiales del Ejército español trataban de mantener la calma entre la población saharaui, que confiaba en que España no los abandonaría.

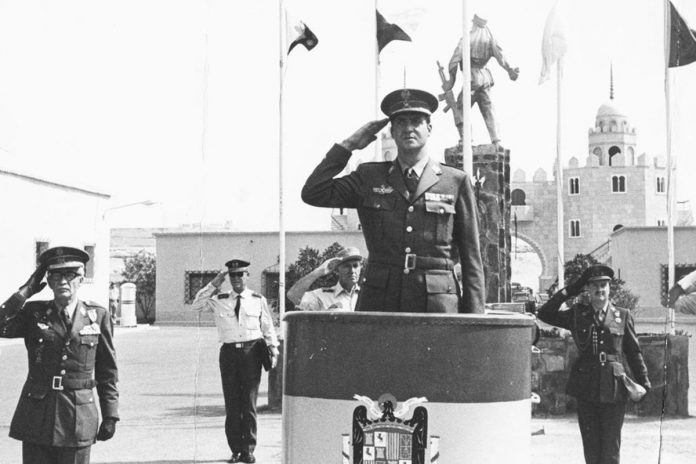

El 30 de octubre, tras el tercer infarto de Franco, el entonces Príncipe de España asumió la jefatura del Estado en funciones. Apenas tres días después, decidió viajar a El Aaiún. Era un gesto destinado a tranquilizar a los mandos militares y a mostrar presencia de autoridad en una provincia que se sabía perdida. En su discurso ante las tropas, Juan Carlos prometió que «España cumplirá sus compromisos y mantendrá el honor del Ejército». Su visita fue interpretada como una despedida.

El 2 de noviembre, mientras el heredero regresaba a Madrid, en Rabat todo estaba listo. 350.000 personas —civiles en apariencia, muchos de ellos soldados vestidos de paisano— se agolpaban en la frontera, esperando la orden real para cruzar. Hassán II buscaba una imagen: la de un pueblo caminando hacia la tierra prometida, con banderas verdes y el Corán en alto. La televisión marroquí retransmitió el discurso del rey: «Mañana, por voluntad de Dios, penetraréis las fronteras. Mañana comenzará la Marcha Verde».

El día en que el Sáhara se perdió

A las 10.30 de la mañana del 6 de noviembre de 1975, las alambradas se abrieron. Las primeras columnas de la Marcha Verde entraron en territorio español. No hubo disparos. Las tropas españolas tenían órdenes estrictas de no abrir fuego. Al otro lado, oficiales de la Legión y del Tercio Sahariano observaron en silencio cómo la marea humana avanzaba sobre el desierto, ondeando banderas marroquíes y carteles con la efigie del monarca.

Durante tres días, la escena se repitió: columnas de hombres, mujeres y niños caminando bajo el sol, protegidos por unidades del ejército marroquí que, oficialmente, «no participaban». España protestó ante la ONU y Washington, pero ni el Consejo de Seguridad ni la diplomacia estadounidense detuvieron la invasión. Kissinger, en sus memorias, llegó a admitir que la Marcha Verde fue «una maniobra hábil» de Hassán II. La realidad es que nadie quiso impedirla.

El 9 de noviembre el Gobierno español ordenó la evacuación de El Aaiún. Se desmontaron bases, se quemaron documentos y se trasladaron miles de civiles. El alto mando militar, consciente de la inutilidad de resistir, priorizó evitar un enfrentamiento que hubiera significado una guerra con Marruecos. El Sáhara se perdió sin un disparo.

Los Acuerdos de Madrid

El 14 de noviembre, con Franco ingresado en La Paz, se firmaron los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. El documento, que nunca tuvo validez internacional, establecía una «administración temporal» del territorio compartida entre Rabat y Nuakchot. España se comprometía a retirarse definitivamente antes del 28 de febrero de 1976. A cambio, Marruecos garantizaba la continuidad de ciertos intereses económicos españoles, especialmente en los fosfatos de Bu Craa y en los caladeros pesqueros.

El texto fue un subterfugio jurídico. España no podía transferir la soberanía de una provincia, y mucho menos el derecho de autodeterminación reconocido por la ONU. Pero el Gobierno de Arias Navarro optó por una salida rápida, convencido de que el país debía concentrarse en la inminente sucesión del trono. A los saharauis, que habían jurado lealtad a la bandera española, se les dejó abandonados a su suerte.

Una retirada sin honor

La Operación Golondrina se desarrolló en medio del silencio oficial. Miles de familias españolas, de funcionarios, maestros, sanitarios…, fueron evacuadas en aviones y barcos. Las unidades del Ejército se retiraban entre escenas de desolación. Muchos saharauis, miembros del ejército nativo (el llamado «Ejército del Sáhara»), lloraban al ver cómo los españoles izaban por última vez la bandera roja y gualda. Habían combatido junto a ellos durante años, creyendo en una patria común que de pronto se desvanecía.

En pocos meses, Marruecos consolidó su ocupación militar. Mauritania se retiró en 1979 tras sufrir la presión del Frente Polisario, pero Rabat mantuvo el control de la mayor parte del territorio. La población saharaui fue desplazada y decenas de miles acabaron en los campamentos de Tinduf, en Argelia. España, oficialmente, se desentendió. La descolonización del Sáhara quedó, en los papeles, «pendiente de resolución». En la práctica, había concluido con un abandono.

Responsabilidad histórica

Con el paso del tiempo, la Marcha Verde ha adquirido el valor de una derrota sin guerra. Fue el último acto de un régimen que se disolvía y el primer fracaso moral de una transición que aún no había comenzado. Ningún país que se respete puede desentenderse de sus ciudadanos ni de sus territorios. España lo hizo. Las circunstancias políticas, la presión internacional y la agonía del dictador no bastan para justificar una rendición administrativa que dejó a un pueblo a merced de una ocupación extranjera.

El propio Juan Carlos, ya proclamado rey, guardó silencio. En sus primeros meses de reinado, el Sáhara desapareció del discurso oficial. La atención estaba puesta en la reforma política y en la reconciliación interna. El drama saharaui se convirtió en un asunto incómodo, una página que se prefería pasar en silencio.

El eco de una marcha

Aquel 6 de noviembre de 1975 España perdió una parte de sí misma. La frontera sur se corrió hacia el norte y la bandera dejó de ondear en parte del territorio nacional. Medio siglo después, la historia conserva esa jornada como un símbolo de cobardía y cálculo. La Marcha Verde, presentada como pacífica, fue una invasión cuidadosamente planificada de la que España no supo —o no quiso— defenderse.

El Sáhara fue durante casi un siglo una parte inseparable del mapa de España. Sus gentes hablaban español, servían en el Ejército, estudiaban en las escuelas nacionales y formaban parte de las Cortes. La retirada de 1975 fue una renuncia moral. Una tragedia. España no fue derrotada en el campo de batalla, sino en despachos.

La Marcha Verde fue el triunfo del cálculo político sobre la lealtad y la justicia. Medio siglo después, sigue siendo el recordatorio de que las naciones, como los hombres, se juzgan no sólo por sus victorias, sino por cómo asumen sus derrotas. En el Sáhara, España no combatió. Y por eso, perdió más que un territorio: perdió una parte de sí misma.