Yo iba a escribir sobre libros —como siempre—, pero la historia que me ha salido bien podría haberla firmado un novelista con vocación de archivo. Lo curioso es que no hay ficción aquí: todo ocurrió. Y el protagonista no es un personaje inventado, sino mi tío abuelo, Fermín. O Pablo. O los dos, porque en mi pueblo, Fontanar, el secretario de entonces tenía la costumbre de bautizar a la gente según le daba la gana. A mi abuela la inscribió como Andrea, aunque toda la vida fue María; a mi tío abuelo, como Pablo, aunque todo el mundo lo conociera como Fermín. España es un país donde hasta los nombres se convierten en trincheras burocráticas.

Fermín nació en 1910, en Fontanar, y como tantos de su generación, acabó en la Guerra Civil. Se alistó en el Batallón Marlasca, milicia de Guadalajara levantada por socialistas y republicanos en los primeros días de la contienda. Luchó en la batalla de Guadalajara, en el Ebro, en Tarragona y, muy probablemente, pasó por la Bolsa de Bielsa, aquella retirada épica de los que resistieron en el Pirineo hasta quedar aislados. El 9 de febrero de 1939 cruzó la frontera francesa con lo puesto. La España que dejaba atrás era ya la de Franco; la Francia que lo recibía no era mejor.

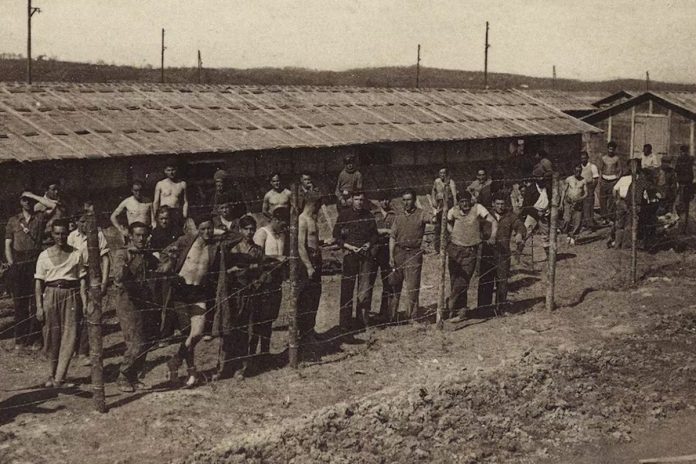

Los franceses llamaron «campos de refugiados» a lugares que no eran más que playas alambradas donde los gendarmes hacinaban a los españoles bajo la lluvia. Arena, frío, hambre y humillación como carta de bienvenida. Allí pasó meses hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo: los mismos que habían encerrado a los españoles decidieron que podían servir como carne de cañón. Muchos acabaron en la llamada Résistance, ese mito francés que luego llenó discursos y películas, aunque en realidad estuviera compuesta, en buena medida, por exiliados españoles. Tres gatos, y casi todos maullaban en castellano.

Fermín cayó prisionero de los alemanes y fue trasladado primero al Stalag XI-A de Altengrabow, en Alemania. No tardaron en enviarlo a Mauthausen, el campo de los españoles. Llegó el 26 de abril de 1941, con el número de matrícula 3865. Mauthausen fue, para más de 7.000 españoles, la última parada. Un campo concebido como campo de exterminio por trabajo: la cantera, las escaleras de la muerte, las palizas. De ellos sobrevivieron apenas 2.700. Fermín fue uno de esos pocos. Estuvo allí cuatro años, hasta la liberación del 5 de mayo de 1945, cuando las tropas estadounidenses entraron en el campo. Este año se cumple el 80º aniversario de aquel día.

Mientras tanto, en España, su familia lo había dado por muerto. Su mujer, María Luisa, y su hijo, Luis, dejaron Fontanar y se marcharon a Madrid para sobrevivir en la posguerra. Ella intentó rehacer su vida, y parece que lo hizo con otro hombre, aunque de eso Luis hablaba poco. Tal vez porque era muy pequeño y no se enteró bien de lo que ocurría, tal vez porque su madre prefirió ocultarle parte de aquella etapa. Todo cambió tras la liberación, cuando Fermín escribió desde París. Luis viajó con su madre y allí retomaron una vida nueva, en un idioma que no conocían. Luis entró en la escuela sin saber una palabra de francés y acabó convirtiéndose en francés de pleno derecho. Tanto, que luchó en la Guerra de Argelia y perdió la nacionalidad española. Nunca la recuperó: el papeleo y la burocracia eran tales que prefirió seguir siendo español de corazón y francés de pasaporte. Siguió hablando castellano, comiendo cocido y escuchando a Rocío Jurado.

La familia volvió a Fontanar de visita cuando el régimen lo permitió. La España de la posguerra los miraba con una mezcla rara de admiración y recelo: regresaban con ropas que en el pueblo parecían de otro planeta, nietos afrancesados y discusiones en francés a la hora de comer, mientras el resto se limitaba a las lentejas. A ojos del pueblo parecían cosmopolitas, casi burgueses. La realidad, sin embargo, era otra: en París habían vivido como obreros corrientes, en una casita normal en un barrio periférico, algo así como un Vallecas o un Carabanchel de los años ochenta. Pero en los sesenta, para quienes no habían salido de Fontanar, aquello resultaba un lujo inalcanzable. Entre la visión y la vida real se abría un abismo, y en ese hueco se instalaron tanto el resquemor como el reencuentro y la certeza de que habían sobrevivido a lo imposible.

Yo conocí a Luis en París y más tarde lo visité en la Bretaña. A esas alturas, era plenamente francés, pero seguía nombrando el cocido con la misma pasión que un madrileño de Chamberí. De Fermín no me queda un recuerdo directo, pero sí el eco de su historia. Un hombre al que la guerra arrojó a todos los infiernos posibles: las trincheras del Ebro, las alambradas francesas, los barracones de Mauthausen. Y que, aun así, sobrevivió. No es una novela: es real. Y por eso pesa más.

Si hay que concluir con algo, que sea esto: que contar la historia de Fermín no es un capricho familiar ni un ejercicio de nostalgia. Es un homenaje necesario. A él, y a todos los españoles a los que su patria abandonó en los campos nazis. Los mismos que nunca tuvieron medallas ni estatuas ni calles con su nombre. Fermín, Pablo, como quiera que el secretario de Fontanar decidiera llamarlo, fue uno de ellos. Y recordarlo hoy es, al menos, negarse a que lo maten dos veces.