Los precedentes apuntados en la primera parte de esta serie se entienden mejor como una reacción del ciclo revolucionario que agitó el sur de Europa en la década de 1820 y que pretendió la aniquilación del católico reino de Nápoles, la expulsión de los austriacos del norte de Italia, con el fin de aniquilar los Estados Pontificios, o la caída de la monarquía católica de Portugal.

Con el tiempo, aquellas revoluciones conseguirían sus objetivos, aunque fueran resistidas por movimientos muy parecidos al carlismo: el miguelismo en Portugal, el levantamiento de los tiroleses contra Napoleón o la Guerra Civil suiza entre católicos y liberales.

Las derrotas del bando carlista llevaron a muchos a anunciar su final. En cambio, la que empezó a conocerse como la «dinastía legítima» batalló otra dos guerras civiles en España a lo largo del siglo XIX, y sobrevivió a una restauración de la opción liberal tras la Primera República.

Primera Guerra Carlista

La primera Guerra Carlista (1833-1840) vendría a coincidir con el ciclo revolucionario en Europa de 1830, que supuso la emergencia de nuevos países bajo la bandera del liberalismo, como Bélgica, e iba sacudiendo los últimos restos de Cristiandad representados por el imperio autro-húngaro. Quizá, en términos militares, fue la guerra civil en la que el carlismo tuvo más oportunidades de victoria. Por ello, al acabar en derrota, muchos dieron al carlismo por enterrado para la historia, pero nada más lejos de la realidad.

La dinastía reinante, la rama liberal de los borbones, tendría que sufrir intentos de control por parte de la ya asentada elite masónica y liberal, tanto civil como militar. Durante la guerra, Mendizábal se encargó de las desamortizaciones de bienes eclesiásticos y comunales de los pueblos, que permitió la emergencia de una aristocracia de nuevo cuño identificada con una burguesía naciente enriquecida con los bienes desamortizados. Por su parte, el ejército era la columna vertebral del nuevo estado jacobino-liberal que se pretendía crear.

Segunda Guerra Carlista

Ese conflicto entre una España católica y tradicional y la revolución que pretendía imponerse a base de golpes de Estado, asonadas militares y persecuciones a la Iglesia, llevó a que estallase un nuevo conflicto carlista, entre 1846 y 1849. Es la llamada Guerra de los matiners (madrugadores), segunda guerra carlista o campaña montemolinista (en referencia a Carlos VI, cuyo título era el Conde de Montemolín). Fue un conflicto bélico que tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña. Se produce tras el fracaso del proyecto de Jaime Balmes de unir las dos ramas borbónicas con un matrimonio entre Carlos VI e Isabel II. A ello se opusieron los liberales más intransigentes.

La segunda guerra carlista también tiene su marco europeo que es el ciclo revolucionario de 1848. En esa fecha, caía la monarquía liberal francesa y se proclamaba la II República, lo cual animó al republicanismo español que también se alzó contra la monarquía isabelina. Las desamortizaciones continuaron y, tras la guerra, nuevos gobiernos liberales siguieron su «construcción» del Estado jacobino. Mientras, en el norte de Italia, el revolucionario Garibaldi volvía a poner en peligro los Estados Pontificios y la influencia del imperio austriaco en el norte de Italia.

Muchos carlistas que debieron exiliarse por el conflicto interno acabaron en Italia luchando a favor del Papa o del continuamente asediado Reino de Nápoles. Ello se vio con claridad tras el desembarco de Carlos VI en San Carlos de la Rápita, en 1860, que acabó en un estrepitoso fracaso. Muchos carlistas que habían participado en esta intentona, acabaron participando en el movimiento del Brigantaggio contra Garibaldi y su asedio a Roma. Se llegó a crear en Italia un ejército dirigido por veteranos carlistas que se enfrentaría a las fuerzas revolucionarias en alza.

En 1870, Europa volvería a agitarse con nuevas revoluciones de carácter obrerista y anticlerical. En ese entorno había explotado en España, en 1868, una nueva revolución que acabaría con el reinado de Isabel II. Generales masones como Prim o Serrano, dieron un nuevo Golpe de Estado que pretendía llevar a España a la República. Las peleas internas de la masonería llevarían al asesinato de Prim, a un breve pero convulso reinado de Amadeo de Saboya y a la proclamación de la Primera República. España salía de una larga guerra en Cuba y se iba a enfrentar a guerras cantonales entre republicanos y a un nuevo alzamiento carlista.

Tercera Guerra Carlista

Tercera Guerra Carlista

La tercera Guerra carlista (1874-76) fue liderada por el más carismático de los descendientes de la línea legitimista: Carlos VII. En Cataluña fue nombrado capitán general el mismísimo hermano del rey, don Alfonso Carlos, al que acompañaría su mujer, María de las Nieves de Braganza, siempre durante la campaña. Don Carlos pudo atravesar la frontera y establecer una corte estable en la población navarra de Estella. Se llegó a constituir un micro Estado carlista: con ministros, sistema judicial y tributario, moneda propia, aduanas, correos e incluso en Oñate se instituyó una universidad.

Los republicanos intentaron conquistar Estella, pero fueron derrotados en Abárzuza. Don Carlos se sintió con fuerzas para sitiar grandes ciudades e intentó conquistar Vitoria, Irún, San Sebastián y Pamplona. Pero fue entonces cuando el sistema liberal reaccionó y prefirió sacrificar la República y reemplazarla por la odiada dinastía borbónica liberal. Arsenio Martínez-Campos proclamaría a Alfonso XII como rey de España. Esto hizo que muchos moderados dubitativos se pasasen o regresaran al campo alfonsino, debilitando al bando carlista. También, la liquidación de los conflictos cantonales permitió reagrupar fuerzas contra los ejércitos carlistas.

En 1875 las fuerzas revolucionarias y liberales, ante el peligro carlista, decidieron poner en marcha la restauración borbónico-liberal. El verdadero artífice de esta difícil arquitectónica legal y política fue Cánovas del Castillo, padre del conservadurismo moderno que en su juventud había militado en el liberalismo radical. Cánovas quiso pactar con don Carlos la paz. La propuesta consistía en casar a don Alfonso, el hijo de Isabel II, con alguna de sus hijas y conservar a medias los fueros vasco-navarros, creando un antecedente del actual cupo vasco. Era evidente que Cánovas, a pesar de tener una cabeza privilegiada, no entendía por qué estaba luchando don Carlos.

Ante la negativa a este pacto por parte del pretendiente legítimo, el Ejército liberal quemaría todos sus cartuchos. Llegó a reunir más de 70.000 soldados iniciando una ofensiva por Álava contra 33.000 carlistas. La derrota era segura y sólo quedaba la retirada. De ahí se pasó al cerco de Estella, el gran reducto carlista. En Cataluña había penetrado con sus tropas el general Martínez-Campos y expulsó a los carlistas de Olot, ciudad que se había convertido en su «capital», poniendo sitio a la Seo de Urgel, tradicional último reducto del carlismo catalán. Una vez pacificada Cataluña, el Gobierno de Madrid pudo concentrar la enorme cifra de 120.000 hombres para acabar con el frente del norte, donde las fuerzas carlistas eran una cuarta parte inferiores en número.

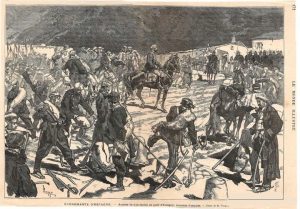

La guerra terminaba. El general Primo de Rivera entraba triunfalmente en la ciudad emblemática del carlismo, Estella, el 19 de febrero de 1876, y el 28 don Carlos cruzaba la frontera francesa por Arnegui, cerca de Valcarlos, seguido por los batallones castellanos y por muchos jefes y oficiales de los batallones vascos-navarros. La revista francesa Le Monde Illustré recoge una ilustración de ese momento, en marzo de 1876. Apunto de cruzar la frontera, don Carlos, se gira hacia España y pronuncia una histórica sentencia: «¡Volveré!».