En su afán por hacer de James Bond un personaje más complejo y trascendente, sus anteriores productores decidieron que la última película de Daniel Craig como 007, Sin tiempo para morir (2021), finalizase con su muerte. En las últimas semanas, se ha publicado que los escritores del próximo filme, ya a cargo de Amazon, están bloqueados porque no saben cómo dar comienzo a una aventura a cuyo protagonista se le vio por última vez falleciendo envenenado e impactado por misiles.

Sin dudar del buen hacer de los nuevos guionistas, lo cierto es que no hace falta ser Ian Fleming para poder superar este duelo. Y es que, hasta Casino Royale (2006), no se había pretendido que existiese ninguna continuidad entre las películas de la saga ni éstas se estrenaron siguiendo una línea temporal cohesiva. Bond ha sido más bien un personaje atemporal al que han interpretado seis actores muy distintos entre sí, capaz tanto de ser decisivo en la Guerra Fría como de conducir su BMW a través de un smartphone y todo sin dejar de estar al servicio activo del MI6 y en excelente forma (salvo en las últimas películas de Roger Moore, aunque es un asunto polémico entre el fandom que podremos tratar en otra ocasión).

Tampoco ha habido ningún afán porque los filmes fueran coherentes entre sí. Tomemos como ejemplo el personaje de Felix Leiter, agente de la CIA: un tiburón le comió las piernas en Licencia para matar (1989), infortunio que no le impidió compartir nuevamente misión con 007 en Casino Royale, donde se deja ver nuevamente en plenas facultades físicas y, eso sí, estrenando raza (en la última es negro). O el hecho de que actores hayan actuado en varias películas de la franquicia interpretando a personajes diferentes, v.g.: Charles Gray en Sólo se vive dos veces (1967) y Diamantes para la Eternidad (1971) o Maud Adams en El hombre de la pistola de oro (1974) y Octopussy (1983).

Lejos de suponer un obstáculo, la muerte de James Bond ha sido precisamente empleada como el aliciente principal, el punto de partida y hasta la razón del título de algunas de sus películas. Como Sólo se vive dos veces, en la que, aparentemente, moría tiroteado en la cama en la que yacía con una bella japonesa para, en la escena siguiente, salir vivo (y ataviado con su uniforme de oficial) de un ataúd en un submarino de la Royal Navy. O Muere otro día (2002), en la que el Agente logra escapar de su cautiverio fingiendo su propia muerte tras detener su corazón y empleando un desfibrilador como arma contra sus captores.

Las películas de 007 gozan de una serie de elementos comunes que las hacen únicas y hacen que conformen, casi, un subgénero cinematográfico. Sin ánimo de ser exhaustivos, nos referimos a: una escena inicial espectacular y en la que rara vez falta la Union Jack; los títulos de crédito, con siluetas de cuerpos femeninos y del protagonista derribando símbolos comunistas y aderezados con la banda sonora, con mucha orquesta de viento; el briefing con M y el flirteo con su secretaria; un malo con algún problema físico llamativo [brazos ortopédicos como el Dr. No, la cicatriz sobre el ojo del Blofeld interpretado por Donald Pleasance o la incapacidad para sentir dolor de Renard en El mundo no es suficiente (1999)]; viajes; chicas; persecuciones; los gadgets; un Martini en el casino; más chicas; y la batalla final en la guarida del malo (en un volcán, una isla o hasta una estación espacial).

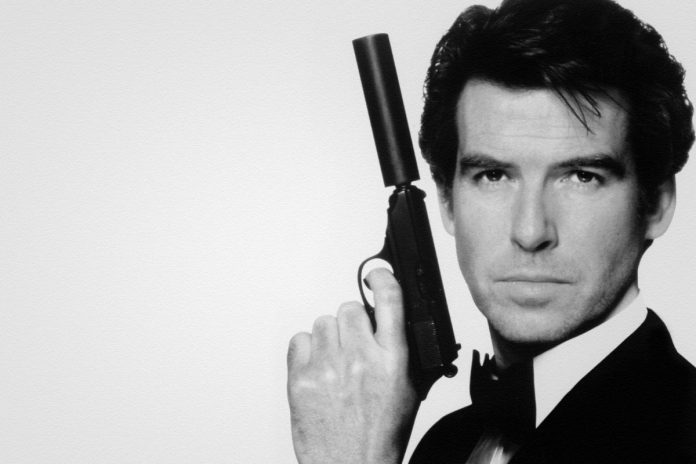

Mezclar sin agitar estos ingredientes esencialmente bondianos, empleando unos mínimos de ritmo y de diligencia, basta para servir una nueva buena película de 007. Y es que es este universo propio, reconocible y —admitámoslo— confortablemente previsible el que convierte al Agente con licencia para matar en el mejor y más famoso personaje del cine y ha hecho que marque las vidas de varias generaciones de espectadores. ¿Y es que acaso queda alguien que no se haya girado ante un espejo imitando la pose de Bond en la secuencia del gunbarrel?

En mi caso, Bond no es sólo parte de mi ocio sino también de mi vida diaria; admito que, mismamente, al colocarme la corbata, pienso en Pierce Brosnan conduciendo el tanque de Goldeneye (1995); entreno mi memoria recitando sus películas (por orden de estreno o a la inversa) y sus respectivos villanos; o aspiro a superar situaciones embarazosas con la misma elegancia que Sean Connery emerge en esmoquin de un túnel al medio del desierto en Diamantes para la eternidad (1971).

Con suerte, el próximo filme se producirá partiendo de que James Bond no necesita ser oscuro ni atormentado ni woke ni tampoco morir para ser relevante. Si no, consolémonos con la promesa al final de los créditos de todas y cada una de las películas (por cierto, otro componente imprescindible): James Bond will return.