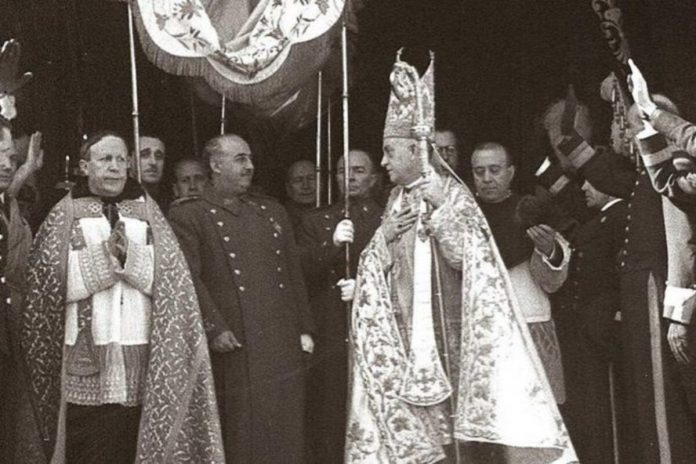

El 20 de noviembre, entre otras muchas consideraciones, debe invitarnos a revisar una de las relaciones más definitorias del siglo XX español: la que unió a Francisco Franco y a la Iglesia Católica. No se trata aquí de rememorar con nostalgia ni de exaltar, sino de observar cómo aquel vínculo funcionó durante años como una suerte de alianza política, religiosa y cultural, cargada de simbolismo y también de transacción. La mirada matizada que ofrece José Francisco Serrano Oceja en Iglesia y poder en España ahora nos alumbra con clarividencia.

Tras el final de la guerra civil, Franco y la jerarquía católica sellaron una simbiosis que marcaría la vida pública durante décadas. El régimen ofreció protección, recursos y un lugar ciertamente considerado dentro de la estructura estatal; parte de la Iglesia, por su parte, brindó apoyo espiritual, una inconmensurable obra educativa y cierta legitimidad social que ayudó a consolidar el nuevo orden. Aquella convergencia fue algo más que un gesto estratégico: se tradujo en la presencia de la religión en la escuela, en la configuración de la conversación pública y en la profunda influencia eclesial en la vida cotidiana de varias generaciones. En fin, en España aún se veían curas por las calles.

De algún modo el punto culminante llegó en 1953 con el Concordato firmado entre España y la Santa Sede. Ese acuerdo no solo otorgó a la Iglesia algunas consideraciones —desde exenciones fiscales hasta un papel decisivo en materia educativa—, sino que también devolvió al Estado una vieja prerrogativa, la del patronato, con la posibilidad de colaborar en la designación de obispos. Aquello fue, en esencia, un intercambio de legitimidades: el régimen reforzaba su imagen internacional y la Iglesia aseguraba su posición en un país donde la religiosidad seguía siendo un componente fundamental de la vida social.

Conviene recordar, sin embargo, que aquella alianza nunca fue un bloque monolítico. En el imaginario franquista, la Iglesia actuaba como sostén moral frente al desorden atribuido a la etapa republicana; pero en el interior de la propia Iglesia convivían sectores muy distintos: desde quienes veían en Franco un garante del orden católico hasta quienes, con el paso del tiempo, recelaron de la excesiva dependencia del poder político. La relación, más que un abrazo cerrado, fue un proceso de negociaciones, matices y tensiones. Hubo roces sobre competencias educativas, sobre el papel de los movimientos apostólicos y sobre la presencia pública de la Iglesia en un país que empezaba a experimentar cambios sociales tímidos pero persistentes.

Fue entonces cuando el Concilio Vaticano II (1962–1965) introdujo un giro decisivo. Las nuevas orientaciones conciliares, más abiertas y críticas con las alianzas estrechas entre Iglesia y Estado, comenzaron a resonar en España. Jóvenes sacerdotes, órdenes religiosas renovadas y una parte creciente del episcopado adoptaron posturas más distanciadas del régimen. Surgieron comunidades cristianas que se implicaron en movimientos sociales, parroquias que impulsaron debates culturales y sectores que denunciaron abiertamente los límites del régimen español. El Vaticano, por su parte, empezó a marcar una mayor autonomía respecto a un sistema que comenzaba a generar susceptibilidades.

Ese cambio se hizo evidente a finales de los sesenta y durante los años setenta, cuando el viejo equilibrio empezó a resquebrajarse. Las tensiones se acumularon: disputas sobre la libertad religiosa, desacuerdos sobre el papel político de la Iglesia y un acelerado proceso de secularización social que alteró la influencia que había tenido durante décadas. Franco observaba con incomodidad ese distanciamiento, y algunos obispos —convertidos en influyentes activistas— empezaron a abogar por una apertura democrática. El propio Concordato fue perdiendo vigencia práctica, hasta que, ya en la Transición, los acuerdos entre España y la Santa Sede redefinieron la relación en términos más propios de un Estado moderno.

Frente a nuevas reinterpretaciones, el libro de Serrano Oceja ayuda a desmontar lecturas excesivamente simplificadoras: la Iglesia no fue un actor totalmente entregado al régimen, ni una institución homogénea rendida al franquismo. Su rica mirada interna —sus luchas, sus procesos de renovación, sus debates teológicos— condicionó tanto sus decisiones como el modo en que se relacionó con el poder político. A través de esa lente, lo que aparece no es un relato épico ni un programa moralizante, sino una historia de equilibrios, intereses y transformaciones.

Con el tiempo, los cambios sociales, políticos y eclesiales deshicieron una alianza que parecía sólida, revelando sus costuras y contradicciones. En un 20N siempre cargado de ecos, conviene mirar aquel vínculo sin nostalgia ni rencor, atendiendo a lo que nos enseñan los documentos, las investigaciones y la propia evolución de la Iglesia española. La historia entre Franco y la Iglesia es, al fin y al cabo, un recordatorio de cómo se cruzan la fe y el poder, y de cómo ambos, cuando se abrazan demasiado, terminan condicionándose mutuamente hasta que los tiempos, inevitablemente, los separan.