Estremece considerar la intensidad del sentimiento progresista hacia la figura de Francisco Franco que, medio siglo después de su muerte, sigue siendo objeto de un odio que no parece encontrar jamás satisfacción. Toda referencia pública a su persona o a su régimen ha sido eliminada del espacio público; la menor mención de su nombre alerta al chekista que todo progre acuna; su paso por la historia de España, velado por un ominoso silencio, es exorcizado con el misal de la memoria democrática. Y así cincuenta años.

¿Hasta cuándo? El paso del tiempo, que debiera haber servido de bálsamo hasta para el más enconado de sus detractores, parece tener el efecto contrario. El encarnizamiento contra su memoria y su legado, que ha alcanzado las más abyectas cotas en el saqueo de sus despojos, lejos de atemperar el vigor del rencor no ha hecho más que aumentarlo, porque el odio —como la envidia— resulta imposible de enjugar. Llegan medio siglo tarde para matarlo —que es lo que verdaderamente querrían— y nada sustituirá jamás esa impotencia. Nada. Y cuanto más se ensañen, peor para ellos, pues sólo harán vibrar con más fuerza la cuerda de su propia rabia.

Todo esto no es un simple exordio sin conexión con el resto del artículo. Al contrario, es su necesaria, imprescindible, justificación. Porque lo que viene a continuación precisa de una introducción así: nos encontramos ante la mayor falsificación a la que han asistido los tiempos contemporáneos.

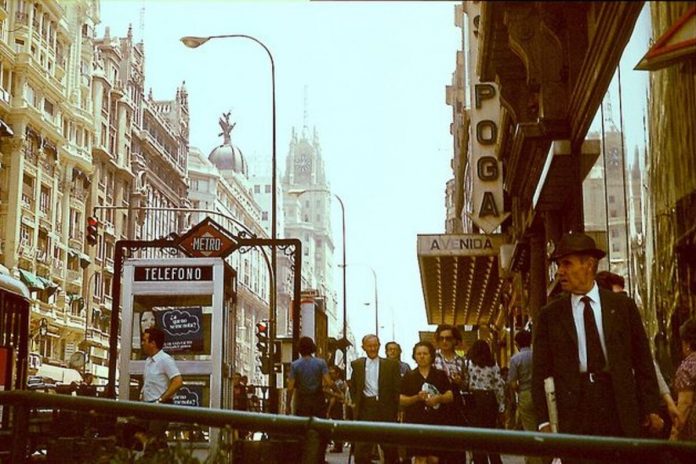

La verdad es que durante el franquismo, entre 1936 y 1975, España acometió una transformación sin precedentes en su historia. En dos o tres décadas, el país recorrió la distancia que le distanciaba de Europa desde siglo y medio atrás, y superó un abismo de atraso en un lapso increíblemente corto. Transformó una sociedad rural, débil, injusta, cansada, dividida e infradesarrollada —que si no fuese anacronismo podríamos describir perfectamente como «tercermundista» en muchos extremos— en otra industrializada, urbana, dinámica, juvenil y optimista. España entró en una modernidad socioeconómica inédita a través de un proceso que bien cupo, y cabe, calificar de milagro.

Todo ello sin apenas ayuda externa y quedando al margen de las ingentes destrucciones de una guerra mundial que asoló el continente entero hasta los últimos rincones. Analizado con perspectiva histórica, el legado del franquismo es impresionante. ¿Cómo es posible, entonces, esa execración oficial de un régimen que hizo posible algo así?

La figura de Francisco Franco —y el régimen del 18 de julio— no se podrá analizar con un mínimo de sensatez hasta que no se desvanezcan los prejuicios de nuestra época; hasta que no se reinstale un anhelo de verdad, hoy completamente ausente, sacrificada al resorte de la emotividad ideológica y al discurso de los ingenieros sociales; hasta que los beneficiarios de una ficticia oposición a tal régimen no dejen de justificarse, a sí mismos y a sus sinecuras, precisamente en virtud de tales méritos. Sólo entonces podremos echar un vistazo hacia aquella época con los ojos claros. Y cuando tales cosas acontezcan, ¿cuál será la valoración histórica de quien fuera Caudillo de España?

Prescindiendo del hecho de que no podemos presumir el rumbo que tomará la Historia —y haciendo, por tanto, una valoración de los hechos como si la justicia tuviera, en efecto, la última palabra—, la época de Franco habrá de verse como un tiempo en el que fundamentalmente sucedieron dos cosas: por un lado, se corrigió el pesimismo histórico español imputable, al menos, a los anteriores ciento cincuenta años de nuestra historia; y por otro, se emprendió el camino de una transformación del propio país como jamás ha visto, y difícilmente verá, nuestra historia colectiva.

La sociedad española —a partir de fundamentales cambios sociales, económicos y políticos— mutó hasta extremos imprevistos. Y lo hizo, precisamente, a costa de la España que se había levantado el 18 de julio —agrícola y tradicional— que en lo sucesivo desaparecerá de la historia.

Cuando alborea la victoria de 1939, la España que hereda el régimen recién constituido está destruida. Literalmente. Lo vertiginoso del derrumbe republicano en los últimos meses de la guerra obligó a adoptar las medidas necesarias para paliar el absoluto desastre que padeció la zona dominada por el Frente Popular durante casi tres años. Un aspecto que los «intelectuales» afectos al régimen (al actual, desde luego, los «intelectuales» siempre apoyan al régimen en curso) ignoran sistemáticamente. De la asunción de esas zonas sometidas al más extremo desorden y a una ineficacia rayana en lo criminal, cuando no simplemente a la barbarie, se derivó buena parte de las más penosas adversidades que hubieron de afrontarse colectivamente en la posguerra. De hecho, en la zona nacional no se supo lo que era el hambre durante la mayor parte de la guerra, mientras en la zona roja se comía lentejas o no se comía nada (y no pocas veces, las dos cosas a un tiempo, por cuanto las «lentejas de Negrín» parecían tener la particularidad de semejar tales legumbres y de no serlo). La situación en la posguerra le debe no poco a la herencia recibida de los derrotados.

Además, la posguerra española se superpone en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, durante la que las dificultades económicas son de suponer, y a ésta el aislamiento al que los vencedores de la misma sometieron a España, que resultó casi más gravoso que la propia contienda.

El franquismo hizo de España un país inserto en la modernidad

Lo que en realidad llevó a cabo el franquismo fue la transformación de una España atrasada en un país plenamente inserto en la modernidad, asimilado a su entorno geográfico-cultural (con todos los matices que se quieran); desapareció la España rural como segmento predominante en la sociedad española, se erradicó de facto el analfabetismo, se propició un éxodo hacia las ciudades que impulsó la industrialización, se disparó la renta per cápita, el consumo de carne, la esperanza de vida se disparó en un 50% y se generó una ilusión por la existencia en gran parte ausente con anterioridad; las grandes injusticias sociales fueron eficazmente combatidas, el crecimiento económico alcanzó el segundo puesto en el mundo (con cifras superiores al 8% anual para los años centrales de los sesenta), se convirtió al país en la novena potencia industrial del mundo (con crecimientos anuales del 11%), se desarrollaron ambiciosos planes para suplir las graves carencias impuestas por la meteorología, las condiciones sanitarias dieron un vuelco espectacular (la mortalidad general se redujo a la mitad) mediante una impresionante red de ambulatorios que se extendió por todo el territorio nacional, se creó la Seguridad Social, y se procuró trabajo a la inmensa mayoría de la población española.

Todo ello, en el marco de una paz social y de un impresionante aumento del bienestar, cimentados en los seguros sociales y en el crecimiento económico, completamente ausentes, por su amplitud, hasta la fecha. La consecuencia más elocuente de todo ello —una suerte de mixtura entre las ventajas objetivas obtenidas por la población, la sensación de bienestar y confianza y esa ilusión por la existencia que se generó en aquellos años— fue el casi increíble aumento de la esperanza de vida, que pasó de los 50 años en 1940 a los 73 en 1975. Más elevado que el de los Estados Unidos. La mortalidad infantil —una verdadera lacra nacional— alcanzó, en 1975, unas cifras más bajas que las de Alemania Occidental, quedando en menos de una décima parte de las que el régimen encontró en 1940.

Datos tan significativos como demoledores

Los datos pueden resultar tediosos, pero son significativos y demoledores. Veamos algunos: sólo en cuanto a embalses, durante el franquismo se realizaron más de 500 nuevas instalaciones, cuando en toda la historia de España se habían efectuado menos de 200. España se convirtió en el tercer país del mundo en este terreno, sumando un perímetro de 8.000 kilómetros de costas interiores (por comparación: el total en kilómetros de las costas marítimas españolas es de menos de 4.000). La población rural pasó de constituir la mitad de la población española en 1940 a suponer apenas la quinta parte en 1975, mientras el sector servicios casi se duplicaba, hasta alcanzar un 40% del total de la actividad económica nacional. La magnitud de las cifras en cuanto al aumento de la renta per cápita deja sin aliento: de los 131 dólares de 1940 a los 2.088 en 1975. La participación de las rentas del trabajo en el total nacional asciende al 60,5%. El analfabetismo decae del casi 30% de 1940 al 7% en 1975, mientras roza el 18% el número de estudiantes sobre el total de la población (los universitarios pasan del 1,5 al 7%).

Un dato especialmente significativo es el de la población reclusa: mientras que en vísperas de la Guerra Civil, la cifra de presos era de 32.000, para una población de 24 millones, en 1975 se situaba en apenas 14.000 para una población de 35 millones. A comienzos del siglo XXI, el número de reclusos se ha acercado a los 90.000, sin que tal aumento guarde relación alguna con el crecimiento de población (unos 45 millones). Lo que proporciona una panorámica bastante gráfica del diferente nivel moral de la población española en uno y otro tiempo. Las cifras hablan por sí solas.

Una labor social ingente

En el terreno de las realizaciones sociales la labor fue, sencillamente, ingente. La mayor parte de las instituciones hoy presentes en la vida pública española proceden de aquella época: desde Radio Nacional hasta la ONCE, pasando por la Orquesta Nacional, el Instituto de España, la Agencia Efe, la Escuela Superior del Ejército, la RENFE, el INI, la Magistratura del Trabajo o el CSIC. Pero, entre todas ellas, por su especial significación hay que destacar la tarea realizada desde el Ministerio de la Vivienda y la creación de la Seguridad Social.

El primero, tras décadas de reconstrucción desde la Dirección General de Regiones Devastadas tuvo que reconstruir el medio millón de viviendas destruidas total o parcialmente durante la guerra civil. Un desafío impresionante.

En 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda, al frente del cual se situó al falangista José Luis de Arrese. La perentoria necesidad de construir a causa del acelerado proceso industrializador que vivía España, y de la consiguiente emigración a las ciudades, condujo a crear casi cinco millones de viviendas en unas condiciones tan favorables para el comprador que haría de muchos millones de españoles propietarios de su propia casa.

Pero detengámonos un momento en la Seguridad Social. La situación que hereda en este terreno el régimen nacido del 18 de julio es bien conocida. La población trabajadora en España había sido burlada en numerosas ocasiones por sus apóstoles de la izquierda. Hay razones de peso para considerar que una situación tal convenía a sus propósitos subversivos; a mayor injusticia, mayores probabilidades de contar con su apoyo para desencadenar la revolución social.

Las ventajas obtenidas antes de 1939 por las clases trabajadoras se debían, casi en exclusiva, a gobiernos de corte conservador. Pero eran medidas cicateras, en buena medida otorgadas para evitar males mayores. Con todo, algo se había hecho: el retiro obrero y la protección contra los accidentes de trabajo, desarrollados durante la presidencia de Eduardo Dato, el seguro de maternidad de tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, y el subsidio contra el paro, de 1921, implantado durante el gobierno conservador de Sánchez Guerra. Durante la II República poco o nada se avanzó al respecto. No existía protección alguna contra la invalidez ni contra la enfermedad común, la baja laboral.

En cuanto a la protección familiar, en 1938 el Gobierno comenzó a desarrollar lo que sería su inmensa obra en este campo: instituyendo, en primer lugar, el Régimen de Subsidios Familiares (que sólo existía en Francia y Bélgica), aplicado sin límite de ingresos, un verdadero seguro social. Un año después, la protección se extendió a la viudedad, a la orfandad y a la escolaridad; para 1941, se habían establecido los premios a la natalidad y a la nupcialidad y, al año siguiente, los pluses familiares.

En 1942, el seguro de enfermedad

Para 1939 se crea el subsidio de vejez y en 1941 se desarrolla el germen de lo que será el Seguro de Enfermedades Profesionales de 1961. Ya en 1942 se implanta el Seguro de Enfermedad, lo que costó grandes esfuerzos sufragados por la totalidad de los españoles en una obra colectiva de solidaridad y justicia como pocas veces se ha visto, y que contó con el entusiasta apoyo de sectores médicos poco inclinados, por comprensibles intereses, a secundar tales objetivos. Los pacientes atendidos por la beneficencia pasaron a ser tratados por la red de asistencia pública, y el sistema se generalizó hasta el punto de hacerse prácticamente universal para 1963.

Asimismo, se aprobaron varias medidas a fin de complementar los seguros sociales, entre ellos las de Mutualismo Laboral, que acercaba, además, la participación de los interesados. En 1953 se creó el Seguro Escolar y en 1961 se culminaron las prestaciones del seguro de desempleo. La importancia de las fechas es capital, por cuanto pone de manifiesto que las reformas se abordaron tan pronto como lo permitió el estado general del país. Anecdótica, pero significativamente, podemos añadir que fue empeño personal de Franco la instalación de comedores en los centros de trabajo, ya que estimaba como contrario a la dignidad de los trabajadores el que tuvieran que comer de pie junto a su puesto de trabajo, lo que venía siendo práctica común.

La creación de la clase media, el mayor logro de la época

La consecuencia fue que una amplia red de seguros cubrió a las capas trabajadoras españolas, protegiéndolas de la intemperie a la que estaban expuestas tradicionalmente tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda, pero especialmente bajo estos últimos. Las razones objetivas para el enfrentamiento social fueron disminuyendo con velocidad, y más aún tras el despegue económico de los años sesenta. Los trabajadores participaron de la generalización del bienestar en la sociedad española y, bastante rápidamente, muchos de ellos pasaron a engrosar las filas de la llamada clase media, en unos casos mediante la adquisición de status —dada la movilidad social característica de aquellos días— y en otros debido al aumento en el nivel de renta.

Este es, sin duda, el mayor logro de la época de Franco. Pues la gigantesca transformación operada en el cuerpo de la nación tuvo por primordial consecuencia en el que la clase media pasase a ser el sustrato constitutivo de la sociedad española, con lo que, además de lo que tiene de positivo el hecho en sí mismo, desaparecían las causas objetivas que impulsaban el enfrentamiento entre españoles. La clase media fue algo más que un colchón entre las clases trabajadoras y las propietarias, constituyéndose en la médula espinal de la propia sociedad española. En el proceso se democratizó verdaderamente la sociedad española, mediante el acceso de estos sectores, ya mayoritarios, al grueso de la riqueza nacional.

Esa democratización económica trajo otros bienes de la mano, no siendo el menor de los cuales la superación de una herencia psicológica que dividía el país entre explotados y explotadores, impidiendo a los primeros sentirse partícipes de la obra común que llamamos España, por lo que la gigantesca transformación operada vino a representar una especie de proceso nacionalizador de la población. Algo desconocido hasta la fecha por cuanto la verdadera revolución liberal, trenzada sobre el compromiso de la burguesía con las fórmulas políticas y económicas del liberalismo, había estado ausente de nuestra peripecia decimonónica, mientras en Europa cuajaban los más diversos proyectos de este tipo bajo el denominador común, precisamente, de la nacionalización.

El gran esfuerzo por europeizar españa

Durante el régimen de Franco hubo de crearse esa clase media sobre un suelo ciertamente precario, lo que trajo aparejado una auténtica revolución en los hábitos y la mentalidad de la sociedad. Resulta llamativo que los verdaderos beneficiados de las políticas del franquismo fueran las parcialidades de la nación que habían mostrado más resistencia. Acaso parezca muy aventurado afirmar esto; sin embargo, bastaría con echar un vistazo a los niveles de renta de las provincias vascas, al desarrollo de Cataluña, al espectacular aumento del nivel de vida de la población trabajadora, a las deliberadas políticas puestas en marcha desde la dirección del régimen, que beneficiaron en grado sumo a la España industrial, a la España periférica, en detrimento relativo de la España tradicional, de la España central, de la España rural.

Paradójicamente, un régimen que pretendidamente es denostado como casticista, ha resultado ser el que más ha hecho cualitativamente en tres siglos de historia por europeizar el país. Los posteriores proyectos en este sentido, de no haber mediado la gigantesca revolución de aquellos años, hubieran encontrado a nuestra sociedad en un grado de desarrollo seguramente comparable al de Rumania o Bulgaria.

Por contra, la España que se sublevó el 18 de julio fue literalmente triturada. Y lo fue hasta tal punto que, a la muerte del Generalísimo, bastó a unos timoratos y medradores políticos con vigilar al Ejército, pilar restante de la Victoria, para perder el miedo político a las reformas; ni la sociedad, ni muchos menos la Iglesia, se identificaban ya más que, muy someramente, con los principios que habían impulsado a media sociedad —cuando menos— a rebelarse en 1936 contra un estado de cosas insoportable. Si ello fue posible, se debió que el propio régimen hacía tiempo que había puesto sordina a determinados aspectos de su naturaleza, en provecho de un aggiornamento modernizador y asimilador, también en lo político.

Así, el aparato mismo del franquismo decretó su autodisolución, acometiendo la generosa imprudencia de un suicidio que se ha revelado temerario con el paso del tiempo, mientras las fuerzas que se identificaban con el franquismo del 18 de julio suscitaban simpatías entre la población en proporción inversa a los resultados que cosechaban en las urnas. Eso explica que, en los primeros años de la Transición, Franco siguiera presente en las plazas y campos de España y en los corazones de los españoles; de modo que, quienes laboraban por el desmantelamiento de su obra, se guardaban de la denigración y el epíteto —hoy, de obligada cita—. Aunque, al fin y a la postre, el poder no se alcanza, ni tampoco se conserva, bajo el signo del cariño y del respeto, sino con cálculo y astucia. Los que utilizaron quienes obraban en la sombra, para plasmar una ruptura pactada mediante aquellos saltos cuantitativos «de la ley a la ley».

Todas estas consideraciones deberían bastar para demostrar cuál es el legado de Franco a la Historia de España. El de un régimen que hizo saltar al país de la carreta de bueyes al utilitario, del caserón de adobe al chalé en la sierra, que propició que los españoles aprendieran a leer, que les facilitó un inmenso aumento de bienestar material; un sistema que procuró orden, trabajo, vivienda, paz social, bienestar, seguridad y una vida más larga, próspera y digna de ser vivida.

La revolución social la hizo el franquismo

A modo de resumen, si en España ha habido alguna revolución desde que Escipión holló con la suela de su sandalia la tierra ibérica, ésa es la que tuvo lugar durante el franquismo. Una revolución de dimensiones históricas, pues. Una revolución que transformó España para siempre, sin posibilidad de vuelta atrás —o eso creímos—. Una revolución que, en el aspecto material, sumergió a España en la convergencia europea, mientras se resistía —y es materia para otro debate si tal cosa resultaba posible o no, a la postre— a abandonar los elementos definidores de su idiosincrasia tradicional. El salto, nada menos, desde una situación tercermundista hasta la inmersión en el vértigo de la modernidad.

Son absurdas las prestidigitaciones de quienes pretenden eliminar de nuestra historia tan gigantesca labor, alegando injusticias concretas, situaciones particulares y casuísticas no pocas veces pintorescas. Últimamente, incluso rastrean en períodos previos al franquismo para relativizar —hasta procurar su efectiva desaparición de los libros de Historia— todas aquellas ventajas materiales, inmensas, que el régimen trajo a España, retrotrayendo sus antecedentes hasta donde sea posible o bien minimizando su materialización durante el franquismo para sugerir una patentización posterior, por supuesto bajo las condiciones democráticas postconstitucionales.

Hay quien asegura que, sin el franquismo, se hubieran producido los mismos cambios y quizá de modo más provechoso. Al margen del hecho de que tal convicción no es más que un desideratum (lo mismo podría decirse de cualquier otra circunstancia histórica), lo cierto es que se produjeron como se produjeron y no de otra forma. Propagar que el franquismo retrasó la historia es, no sólo una estupidez ucrónica, sino casi con total seguridad una falacia sin sentido.

Los hay que, retorciéndose el alma, se hallan dispuestos a reconocerle algún mérito, pese a todo, al franquismo, señalando que el régimen se limitó a aprovechar una ventajosa situación internacional. Ignoran a conveniencia que las ocasiones de este tipo se han paseado, inaprehensibles, por nuestra vida colectiva con profusión. Ya lo vislumbró don Gaspar de Guzmán, y se repitió de nuevo a propósito de la revolución industrial, y antes bajo Fernando VII y otra vez bajo la II República. Y, en todas las ocasiones, en todas, la nación se adormeció en su siesta de siglos, se desperezó si acaso para bostezar de nuevo y retornó a su andrajoso onirismo de gobernantes perezosos, de endogamias enfermizas, de visionarios sectarios y de motines sangrientos, sin aliento nacional alguno.

Podría señalarse que, aún si toda la gracia del régimen nacido un venturoso 18 de julio fuese la de atrapar la ocasión al vuelo, no sería poco el mérito contraído, ¡pues sí que la Historia de España no es pródiga en desaprovechar oportunidades históricas!