No voy a recordar a Stephen Crane, ilustre escritor y periodista estadounidense del siglo XIX ni, por alusión en el título de este artículo, su famosa novela El rojo emblema del valor, de 1896, cuatro años antes de su prematura muerte por tuberculosis a los 28 años. En el 89 aniversario de su primera herida de guerra, rindo tributo al primer encuentro del padre Fernando Huidobro Polanco con la sangre del combate en las inmediaciones de la Casa de Campo de Madrid, el 9 de noviembre de 1936. La ocasión bien lo merece tras su causa de beatificación en ciernes.

Allí y entonces, el padre Huidobro comenzaba a refrendar y cumplir la misión que inicialmente le había devuelto a España a finales de agosto, unos meses antes, después de las tristes circunstancias y desmanes políticos contra los jesuitas tras el documento del 23 de enero de 1932 en virtud del cual el presidente de la República, Manuel Azaña, había ordenado la «disolución en territorio español de la Compañía de Jesús» a pesar de alguna que otra disensión (las de Maura o Alcalá Zamora, por ejemplo) en las altas esferas gubernamentales. Nuestra infausta Guerra Civil, como revela la fecha en cuestión, quedaba lejos, aunque la memoria de nuestros dirigentes actuales sibilinamente peque de lagunas históricas a la hora de la arbitraria selección de hechos que, años después, nos llevarían al fratricida enfrentamiento. Era cuestión de tiempo.

Destierro jesuita

Así, esa orden de la República iba a conducirle junto a más de tres mil hermanos —que se dice pronto— al destierro en Centroeuropa hasta que un nuevo escenario, el bélico tristemente propiciado por la guerra, le cursara una invitación de retorno a la patria para, en una etapa y perspectivas diferentes, seguir los pasos de Cristo.

Señalamiento, estigmatización, exilio, penurias y sufrimiento le habían acompañado implacablemente durante años muy duros en el recorrido por centros de Bélgica y Francia o universidades alemanas en Berlín y Friburgo a través de una existencia vital en la que la convivencia con el resto de los jesuitas y su formación académica a cientos de kilómetros de España habían minimizado su rabia y descontento por la forzosa salida del país y el cierre de unas ochenta casas o centros jesuitas.

Sin embargo, el sustento de sus valores y las virtudes puestas en práctica desde temprana edad le habían servido para compensar déficits y luchar contra los demonios de su destierro. De hecho, desde muy niño, en Melilla y Madrid, o durante su adolescencia y formación sacerdotal en Granada y Aranjuez había dado suficientes pruebas de la madera de la que estaba hecho. De esta forma, pues, el héroe había emprendido los primeros pasos hacia la santidad.

Regreso a una España en guerra

Regreso a una España en guerra

En esas circunstancias y a lo largo de ese camino andaba en los días previos al Día de Nuestra Señora de la Almudena de 1936: Brunete, Móstoles, el Cuartel de Retamares y la conocida como «casita del patinaje», a escasos 200 metros del lago de la madrileña Casa de Campo, habían sido testigos de su aproximación y llegada a la capital de España con la Bandera «Cristo de Lepanto» IV de la Legión a la que, desde principios de septiembre en Talavera de la Reina, se había enrolado tras no hallar acomodo ni destino en cualquier puesto o emplazamiento de la Cruz Roja en zona republicana y después de un casual encuentro con fuerzas combatientes en el frente de Guadarrama en los últimos compases de agosto de 1936.

Fue allí, en la sierra madrileña, donde comenzó a ejercer su ministerio y, ante la abundancia de capellanes en las unidades de la zona, el padre Huidobro optó por emprender camino hacia el oeste para unirse a la columna de Castejón que, tras su paso por Andalucía, avanzaba desde Extremadura hacia Madrid. La atracción de una unidad legionaria con la imagen del Cristo de Lepanto, la gesta de la «brecha de la muerte» en la capital pacense y la proliferación de otros jesuitas como capellanes en diversas Banderas del Tercio iban a convencerle plenamente en la elección de su destino y posterior compromiso sin fisuras.

Tras el encuentro con Franco en Cáceres el 5 de septiembre de 1936 y la recepción de consejos para su labor en pos del bien espíritual de los soldados, el padre Huidobro aterrizaría en la ciudad talaverana para incorporarse como capellán de la IV Bandera del comandante Vierna, cuyas compañías venían exhaustas y diezmadas después de heroicas acciones en poblaciones como Almendralejo, Badajoz, Mérida u Oropesa antes del obligado parón en la ciudad de la cerámica para reponer fuerzas, sacudirse el agotamiento y preparar futuras acciones de la bandera en su recorrido hacia Madrid.

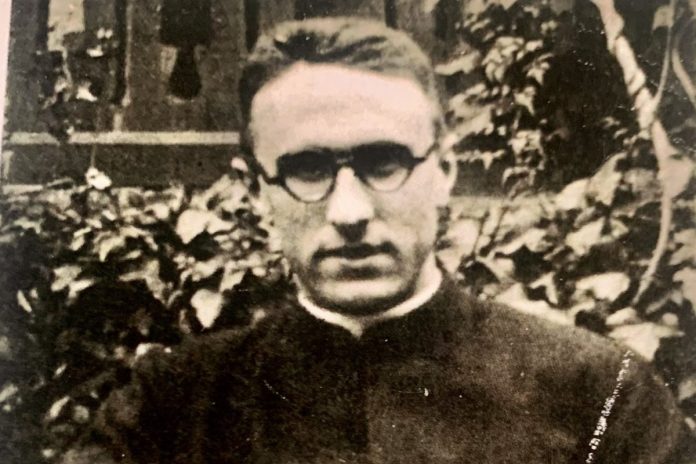

El «curita» —así llamado por aquellos curtidos legionarios— sólo portaba un breviario y un crucifijo. Era suficiente. Alto, escuálido y con la tez pálida contrastaba con caras quemadas por el sol del exigente verano y las extenuantes marchas en el avance de sus «legías» a lo largo de las seis semanas anteriores. Sus gafas de concha con patillas negras permitían ver la vivacidad de sus risueños ojos, llenos de alegría, a pesar del insomnio acumulado por las continuas idas y venidas de las últimas jornadas. Para más inri, muchos de aquellos bregados hombres no pudieron evitar alguna que otra carcajada ante la vestimenta del nuevo páter: un mono de un azul deslucido y una boina que cubría su pequeña cabeza ante los rigores del estío. En aquel improvisado campamento en el que se reconstituían las unidades legionarias a la espera de nuevas órdenes, el capellán era el verso sin rima, la nota discordante entre el olor a pólvora y un paisaje de fusiles y bayonetas de guerreros llenos de tatuajes, heridas o cicatrices, físicas y mentales, propias de la guerra, o recuerdos de supervivencia en combates cuerpo a cuerpo.

No hizo falta mucho tiempo para que el páter demostrase su valor y valía a escasos kilómetros del campamento legionario de Talavera de la Reina. Algunas escaramuzas, incursiones o ataques evidenciaron la valentía de un hombre de vanguardia, como aquellos legionarios que no salían de su asombro por la celeridad de eléctricos movimientos que, con el crucifijo en ristre, les aproximaban a los puestos de mayor peligro.

De aquella imberbe y aparentemente frágil criatura iba a nacer el héroe, con un carisma especial evidenciado en acciones y reflexiones, en conversaciones con el sargento Rafael Gutiérrez a la hora de convencerle de que no precisaba pistola ni arma alguna en vanguardia, sino la munición de sus oraciones para proteger y salvar almas, las de los caídos de uno y otro bando que hallaba allí donde muchos no osaban acercarse cuando las balas o proyectiles sobrevolaban las cabezas de aquellos desafortunados protagonistas.

La primera herida

Así, aunque en posición de retaguardia, se iba a hacer poseedor del legado de aquella primera herida en la rótula y los tendones de su rodilla derecha haciendo de escudo ante las continuas ráfagas de balas que, por puertas y ventanas, atravesaban la vivienda en la que, desde primera hora de aquella mortal mañana de otoño, se agolpaban numerosos heridos de la IV Bandera.

En su convalecencia, días más tarde, escribiría: «El valor es tan necesario como el espíritu para poder hacer fruto entre los soldados. Y no basta el espíritu religioso para darlo, sino que se requieren otras cualidades de temperamento y sangre fría».

El padre Huidobro, a pesar de su juventud (33 años en noviembre de 1936) había hecho gran acopio de cualidades en su corta vida, en el destierro jesuita y en el día a día con hombres de carne y hueso que cumplían a rajatabla el dictado de los doce espíritus de su credo legionario. De esta forma, no resulta sorprendente entender la «exhibición» de virtudes en tan dantesco escenario y oscuro tiempo, como el progreso de ese halo heroico que parecía envolverle allá por donde pasaba: el frente, la trinchera, el puesto de socorro, el improvisado altar de campaña, el vehículo de los heridos o el hospital de su convalecencia toledana.

Sereno, calmado, reflexivo, generoso en esfuerzo y abnegación, cumplidor de cualquier sacrificio en beneficio de la patria, ejemplar en el trato con la tropa y sus oficiales, con los pobres, las monjas y el personal sanitario, testigos todos de su entrega y auxilio en la necesidad, del socorro en la urgencia, de la templanza en la discordia, de la fortaleza ante el dolor, del sosiego en la incertidumbre de una herida que, para el capellán de la concordia, no era más que un insignificante postín, un demérito, el presagio de la gloria venidera en el, meses después y por aquellos mismos parajes, definitivo encuentro con el Altísimo.