En el prólogo que Elvira Roca Barea dedica a mi nueva novela El Misisipi en llamas, que incluye una enumeración muy completa de mi doble trayectoria como diplomático y escritor, la insigne prologuista destaca mi empeño por difundir y defender el legado de España en Norteamérica, especialmente dedicado al reconocimiento de la imprescindible ayuda del gobierno de Carlos III a la independencia de los Estados Unidos.

Probablemente la contribución más importante a ese objetivo por mi parte fue la iniciativa, desde la Fundación Consejo España-Estados Unidos, de la exposición titulada Legacy en la National Portrait Gallery de Washington (Smithsonian Institution) en 2007, donde, entre otras muestras artísticas de la mayor relevancia, se colocaron frente a frente un cuadro de George Washington y otro del rey Carlos III, que nunca se conocieron personalmente pero, que posiblemente sin la ayuda de este último, Washington no hubiera llegado a ser el primer presidente de los Estados Unidos.

Como complemento de esa magna exposición, me encargaron que coordinase un simposio con el título La contribución española a la independencia de los Estados Unidos, entre la reforma y la revolución (1763-1848), donde participaron eminentes historiadores y sociólogos de México (Enrique Krauze y Carlos Marichal), los Estados Unidos (David Weber y Thomas Chavez), el Reino Unido (Felipe Fernández Armesto) y España (José Varela Ortega y Emilio Lamo Espinosa), entre otros.

Elvira Roca cita en su prólogo mi novela histórica El que tenga valor que me siga. En vida de Bernardo de Gálvez (La Esfera de los Libros, 2016) que fue favorablemente comentado por el prestigioso historiador ya fallecido Sir John Elliott: «No es fácil combinar los hechos y la ficción de forma convincente, me parece que lo ha logrado».

Elvira Roca cita en su prólogo mi novela histórica El que tenga valor que me siga. En vida de Bernardo de Gálvez (La Esfera de los Libros, 2016) que fue favorablemente comentado por el prestigioso historiador ya fallecido Sir John Elliott: «No es fácil combinar los hechos y la ficción de forma convincente, me parece que lo ha logrado».

Con esos antecedentes, la novela que ahora se publica podría calificarse como una secuela de la anterior, puesto que en esta última intento contar los avatares de la vida —con una combinación de hechos reales y de imaginación—, de la viuda de Bernardo de Gálvez, a partir de la fecha de su fallecimiento cuando era virrey de Nueva España.

Sin embargo, tanto la vida de Felicitas como los acontecimientos que ya entonces se estaban produciendo tanto en Norteamérica como en Europa resultan muy diferentes del contexto histórico anterior.

Una vez independizado el nuevo país, tras la firma del tratado de 1783, España se había convertido de un imprescindible aliado a un incómodo vecino y rival para la expansión de las antiguas colonias inglesas hacia el oeste.

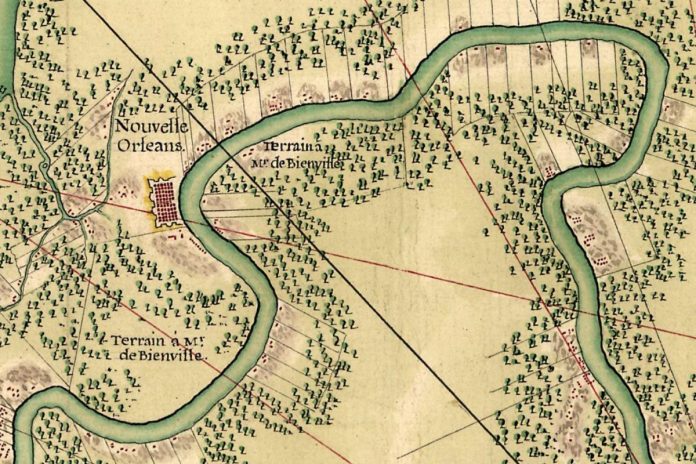

En ese contexto resulta oportuno señalar que por entonces unos dos tercios de lo que es hoy en día el territorio continental de los Estados Unidos formaba parte de los dominios españoles y que, como describía el clarividente conde de Aranda, embajador de España en París y en parte protagonista de la edición de ayudar a las colonias rebeldes contra Inglaterra, el río Misisipi constituía el antemural de nuestros dominios en América septentrional.

En esta situación de evidente rivalidad no resulta sorprendente que el congreso de los Estados Unidos no quisiera aceptar la reclamación de nuestro primer embajador Diego María Gardoqui de territorios del noroeste que hubieran debido pertenecer a España por derecho de conquista ni el derecho de navegación exclusiva en el río Misisipi, lo que constituía un requisito imprescindible para asegurar el dominio del Golfo de México, cuyo acceso hubiera debido asegurar la conquista de Bernardo de Gálvez de las plazas fuertes británicas, Mobilia y Pensácola.

Una vez fallecidos no sólo Bernardo sino los más importantes miembros del clan Gálvez —incluyendo su tío José, que llegó a ser ministro de Indias— y el propio rey Carlos III, cuando Felicitas pasa por Madrid no recibe ni por parte de la sociedad ni del Gobierno el tratamiento que merecería como viuda del héroe malagueño.

El Gobierno de España, que sentía un pánico cerval por el posible contagio de la revolución francesa, llegó a considerar que la viuda de Gálvez, debido a sus antecedentes franceses y porque se hablaba francés en las tertulias de su residencia en la Corredera Baja, llegó a acusarla de ser favorable a las ideas de la revolución y procedió a desterrar a Felicitas a Valladolid.

Paradójicamente cuando, después de ser levantado el destierro, Felicitas viajó a París, el gobierno del terror le acusó de ser un agente anti revolucionario y la obligó a regresar a Nueva Orleans, su ciudad natal, para que actuase como agente revolucionario a favor de Francia contra los dominios de España en la Luisiana.

Como señala Elvira Roca en su prólogo: «La vida de doña Felicitas, que sobrevivió muchos años a su marido, sirve de hilo conductor a la historia de un mundo en descomposición, por cuyas grietas asoma otro, tan inquietante como peligroso no sólo para España sino para el mundo hispano al completo».

El relato incluye episodios rigurosamente auténticos que se produjeron a ambos lados del Atlántico y que, de forma directa o indirecta, afectaron a la vida de la viuda de Bernardo de Gálvez.

Desafortunadamente se iba cumplir lo que el clarividente conde de Aranda, que jamás llegó a pisar el continente americano, había profetizado muchos años antes: «Esta república federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerzas de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia, llegará un día en que crezca y se torne gigante y a un coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y sólo pensará en su engrandecimiento».

¿Quizá este vaticinio pueda sonar actual?