No hay mayor misterio que el de la vida, no hay mayor incógnita que la de la muerte. Vida y muerte opuestas, contrarias, antagónicas, pero la segunda después de la primera, óbito tras nacimiento, distinta realidad, implacable continuidad en el definitivo paso hacia la eternidad.

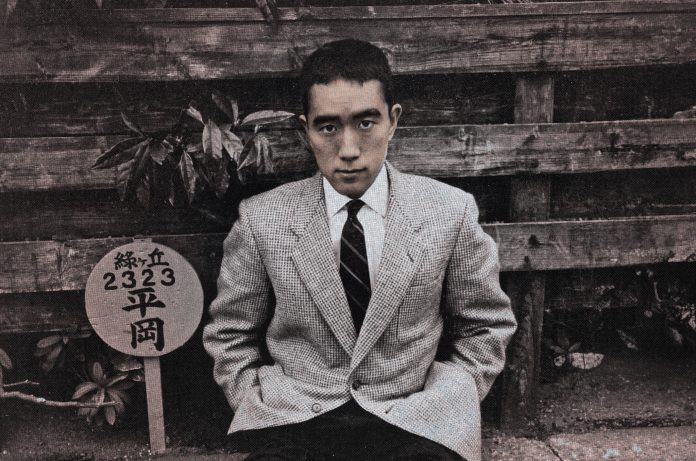

Un 25 de noviembre de hace 55 años, allá por 1970, se producía el fatídico desenlace en la vida de Kimitake Hiraoka, conocido como Yukio Mishima, a través de la ejecución y culminación de un ejercicio de estética llevado a lo más sublime de la tragedia con tintes cinematográficos: su sepukku a los 45 años de edad.

Como contempló la afamada escritora franco-belga Marguerite Yourcenar en Mishima o la visión del vacío (1980), la muerte tan premeditada de Mishima también es una de sus obras. Razón no le faltaba respecto a esta conclusión a título póstumo, como tampoco le había faltado anteriormente a nuestro Juan Antonio Vallejo-Nágera en Mishima o el placer de morir, su obra de 1978.

En este ensayo, el psiquiatra trata de penetrar la mente del protagonista a la vez que expone su diagnóstico e intuiciones sobre las razones que pudieron motivar la asombrosa puesta en práctica del harakiri. Desde su perspectiva profesional del conocimiento de la psiquiatría, el galeno lograba esbozar una serie de motivaciones y características fundamentales de la extravagante personalidad de Mishima. Así, no fuimos ajenos a sus sentimientos de inferioridad desde niño, la dominante relación de su abuela Natsu, su posterior y narcisista exhibicionismo e, incluso, el supuesto coqueteo con tendencias homosexuales dentro de una cultura, la nipona, y valores, los del samurái, que resultaban anacrónicos, incomprensibles o inalcanzables en la mentalidad de cualquier individuo occidental del último cuarto de siglo XX y, lo peor para nuestro protagonista, en un entorno nacional salpicado por la traición al kokutai, la esencia divina e imperial de la nación japonesa.

Para llegar a la ritualidad del suicidio en presencia de sus cientos de acólitos de la Tatenokai (la Sociedad del Escudo), Mishima hubo de escudarse en una serie de causas como la acelerada modernización de la sociedad japonesa de la posguerra, la degeneración del alma nacional, la imparable perversión del mundo occidental y, por ende, del oriental, además del declive de tradiciones y costumbres que, despertando una cierta dosis de nostalgia, presagiaban la destrucción de un ideario cuyo manifiesto e intenciones no fueron bien recibidas por la expectante opinión pública y gente congregada aquel luctuoso día de autos. Los gritos y abucheos tras la arenga pública de Mishima dieron fe de ello.

La ceremonia final había sido trazada con la misma meticulosidad con la que se concluye el guion de una obra maestra. No en vano, desde la publicación de su cuento Patriotismo en 1960 y su versión en cortometraje en 1966, Mishima ya había dejado alguna que otra miga de pan en el camino de una existencia que, hoy, resulta icónica para adeptos y adictos a su modus vivendi y un espejo en el que reflejarse a la hora de buscar valores propugnados por un, en muchas ocasiones, incomprendido literato. Sin ir más lejos, uno de sus maestros, Yasunari Kawabata, afirmaba lo siguiente tras recibir el Nobel de Literatura en 1968 y después de varias tentativas fallidas en las que el propio Mishima se había postulado como posible receptor del galardón: «Ignoro por qué me han dado el Nobel a mí, existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad sólo cada dos o tres siglos. Tiene un don casi milagroso para las palabras».

De forma paradójica, antes de salir de casa, Mishima iba a entregar al mundo la última hebra de su monumental tetralogía, El mar de la fertilidad, clausurando su prolífica carrera literaria para que su espíritu pudiera liberarse de deudas contraídas en el pasado o situaciones que había esquivado cuando ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. En un reconocimiento médico durante la II Guerra Mundial, sibilinamente fue capaz de sortear el ser declarado apto para convertirse en kamikaze del Imperio del Sol Naciente durante los temerarios combates contra tropas y naves norteamericanas. La confusión en el diagnóstico de una fiebre puntual por tuberculosis le eximiría de, seguramente, haber muerto más joven como, de hecho, confesaría en Confesiones de una máscara (1949).

El trayecto hacia la guarnición de Ichigaya, enclave elegido para teñir de sangre los últimos versos de su vida, se hizo en un reluciente coche blanco (color del luto, la pureza del alma y la renuncia a lo terrenal), acompañado por los cuatro fieles que formaban la última guardia de la Tatenokai. No eran meros acompañantes ni comparsas, sino los sacerdotes de su último rito, encargados de asistirle en el kaishaku para que dignidad e integridad dejaran una sempiterna impronta en la noble conciencia colectiva del Japón.

En esa escena final, un Mishima arrodillado y sumiso ante el alto mando militar, ejecutó su propio destino sobre el vientre desnudo con la impecable precisión del novelista que ya había anticipado la escena final de su existencia en El sol y el acero (1967): «La facultad de poner fin —aun cuando esto pueda ser en sí mismo una ficción— está desde luego presente en las palabras. Las prolijas explicaciones escritas por prisioneros en la celda de los condenados son una forma de magia que apunta a poner fin, segundo a segundo, a un largo periodo de espera que excede los límites de la resistencia humana».

No iba a ser, pues, una simple y al uso autoinmolación, sino el último acto de un samurái de otro tiempo, heredero de los códigos del Bushidō y la via iniciática en el camino del guerrero, capaz de reunir tragedia y honor bajo el peso de un irrenunciable orgullo que precisaba reparar acontecimientos pretéritos cuyas manchas quedarían borradas con la última y certera acción de la katana de sus verdugos: Morita, en primera y fallida instancia, y Furu Koga.

La muerte de Mishima no fue un fracaso político, sino la más excelsa y contundente victoria de la verdad de sus convicciones, materializando su anticipada sentencia: que las personas bellas deben morir jóvenes. Así, el hombre de acción y letras consiguió lograr la definitiva síntesis y armoniosa simbiosis entre la flor de la vida y el acero de la muerte.