Uno de los escolios del gran Nicolás Gómez Dávila más celebrados entre los historiadores es aquel que reza: «No son raros los historiadores franceses para quienes la historia del mundo es un episodio de la historia de Francia». Y es que el chauvinismo francés se manifiesta en el campo de la historiografía como en tantos otros. Ahora bien, en lo que respecta al Medievo, no les falta parte de razón. En efecto, es un lugar común entre los medievalistas afirmar que la llamada bella Edad Media, es decir, el apogeo de la civilización medieval occidental a partir del Año Mil, fue esencialmente una creación cultural francesa.

No en vano fenómenos como el Gótico, la Escolástica, los trovadores, las Cruzadas, la Feudalidad, el ideal caballeresco, Cluny, el Císter o incluso el propio Camino de Santiago, son, en origen, ideas nacidas en el corazón de Francia. Sin embargo, no es menos cierto que en el siglo XIII, el llamado Siglo de San Luis que marca el apogeo de esa bella Edad Media, las tres grandes luminarias que iluminaron la Cristiandad latina nacieron en Italia.

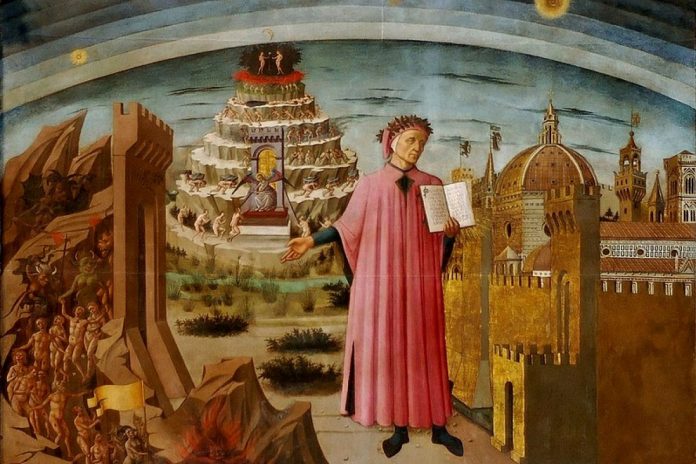

Nadie discute hoy que las figuras gigantescas de los italianos San Francisco de Asís, Dante y Santo Tomás de Aquino marcan el cénit de la civilización medieval respectivamente en los campos de la espiritualidad, la literatura y la filosofía. San Francisco es el santo más parecido a Cristo en dos mil años de Cristianismo, aquel que devolvió a la Iglesia el ideal de humildad y pobreza del Evangelio; Dante es el autor literario universal por excelencia del Medievo, el único entre los escritores medievales que se codea con figuras universales como Shakespeare, Cervantes, Goethe o Virgilio. A lo que hay que unir que Dante es el único católico que no ha subido a los altares al que sucesivos pontífices han dedicado tres encíclicas, la última debida al Papa Francisco. En cuanto a Santo Tomás, no cabe duda de que ningún otro pensador en dos mil años de Cristianismo ha influido de forma tan determinante en lo que significa hoy día ser católico, con las únicas excepciones de San Pablo y San Agustín.

Además de su italianidad y su catolicidad, los tres tienen en común habernos dejado auténticos monumentos en forma de textos referenciales. Los tres son autores y, por ello, se podría decir que los tres son, en un sentido laxo, intelectuales, término anacrónico para la Edad Media, pues data del siglo XVIII, pero cuyo uso un maestro de medievalistas como Jacques Le Goff ha validado.

Su formación y su producción intelectual son, por consiguiente, del máximo interés. Y aquí encontramos la primera diferencia entre los tres: San Francisco de Asís fue un hombre sabio, qué duda cabe, pero alguien por completo ajeno a las escuelas y a las universidades, incluso a la alta cultura latina propia de la Iglesia de su tiempo. Su maravillosa poesía es poesía popular, poesía del pueblo llano. Y es que tenía más de trovador que de escolástico. En cuanto a Dante, aunque fue circunstancialmente maestro universitario en Bolonia y París y su cultura enciclopédica era la alta cultura latina aristotélica propia de la Escolástica del siglo XIII, su vida transcurrió entre la política, el estudio y la creación literaria. Nunca fue un intelectual puro. Ciertamente, Dante fue un universitario, pero fue otras muchas cosas además de eso.

Al contrario que San Francisco o Dante, la vida del Aquinate fue, por encima de todo, la de un hombre de Universidad, un profesor en estado puro. En este sentido, el hecho de que fuese un fraile dominico puede llevarnos a engaño. Obviamente, la pertenencia de Tomás de Aquino a la Orden de Predicadores y su consagración a la vida religiosa son elementos más definitivos en su identidad personal que la mucho más secular vocación académica. Ahora bien, si examinamos con atención los documentos del proceso de canonización y la propia bula promulgada por Juan XXII proclamándolo santo de la Iglesia universal en 1323, nos encontramos con un hecho muy llamativo que ha sido puesto de relieve por el principal historiador de la santidad medieval, André Vauchez.

Vauchez apunta que, por vez primera en un proceso de canonización, la fama sanctitatis del Aquinate fue evaluada por los promotores de la causa teniendo en cuenta su amor al estudio y la sabiduría por él demostrada en sus obras. De hecho, en una de las deposiciones, leemos como Bartolomeo de Capua enumera una por una todas sus obras. En la propia bula de canonización el Romano Pontífice dice que sus famosas questiones quodlibetales, los célebres debates académicos públicos que Santo Tomás sostuvo en la Universidad de París, podían ser contados junto a sus milagros: tot miracula fecit quot determinavit questiones.

Es cierto que Vauchez cita como precedentes los procesos de canonización de San Luis de Anjou, San Edmundo de Abingdon y Santo Tomás de Cantalupo, pero todos ellos fueron también obispos (de Tolouse, Canterbury y Hereford respectivamente). El primer católico canonizado en cuya causa se hayan valorado sus logros intelectuales sin haber tenido ninguna otra posición más que una cátedra universitaria es nuestro patrono, Santo Tomás. Asimismo, es el primer Doctor de la Iglesia que obtuvo en vida un doctorado universitario.

André Vauchez llega incluso a afirmar que nacía así en la Iglesia «una nueva forma de santidad»: la del intelectual católico. Abundando en esta idea de santidad vinculada a la sabiduría, Etienne Gilson ha subrayado que, frente a la actitud moderna de querer aprender «algo útil», el legado de Tomás de Aquino es el mismo de Sócrates: el amor a la sabiduría como un fin en sí misma, no como un medio para obtener éxito en la vida. «Ningún tomista dudará nunca del valor ético de una vida consagrada al estudio (…) ¡Mirad al propio Santo Tomás! Nunca hizo otra cosa que leer, aprender, enseñar, escribir y rezar».

Por supuesto, más importante aún que su sabiduría, para los promotores de la causa de canonización la principal virtud cristiana del Aquinate fue su profunda humildad. En este sentido, resulta bien conocida la última frase conservada de Santo Tomás, referida por su acompañante, Fra Reginaldo: Tutto quanto ho scritto mi pare ora una bagatella («todo lo que he escrito me parece ahora cosa de risa»).

Más allá de todo esto, el meollo de la cuestión es que, en el caso de un fraile dominico medieval, no había contradicción alguna, más bien al contrario, entre vocación académica y vocación religiosa. Y es precisamente por aquí por donde debemos empezar esta pequeña exploración de la figura del Aquinate en relación con la Universidad: por su condición esencial de fraile dominico, una vocación que descubrió cuando era estudiante universitario.

Ser dominico era convertirse en un pobre de Cristo, un mendigo itinerante consagrado a Dios en el ámbito específico de las universidades, pues esa era la vocación primigenia de la Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán a partir de dos casas de estudiantes en París y Bolonia. Que el voto de pobreza se lo tomaban extraordinariamente en serio todavía en la época del Aquinate, nos lo revelan las severas instrucciones de San Alberto Magno a sus discípulos, entre los que se contaba el propio Santo Tomás. Por ejemplo, reitera una y otra vez la prohibición terminante de usar cabalgaduras para viajar. De este modo, el Aquinate, el maestro universitario más famoso de la Cristiandad de la época, recorrerá toda Europa occidental a pie al igual que antes había hecho su maestro. De Nápoles a París, de París a Colonia, de Colonia a París, de París a Roma, de Roma a Toulouse, de Roma a París de nuevo, de París a Nápoles, y, finalmente, de Nápoles a Lyon. Todo a pie. A lo que hay que añadir detalles como la constante escasez de algo tan valioso para un intelectual medieval como era el pergamino para escribir. En las actas del proceso de canonización un testigo habla de cómo tuvo que escribir la Summa contra Gentiles en pedazos y trozos dispersos que reunía como podía.

Esperemos que esto ayude al lector a comprender la radicalidad evangélica de la elección de vocación del joven Tomás, descendiente, no lo olvidemos, de un poderoso linaje de caballeros del Mezzogiorno. Una vocación en la que la pobreza evangélica y la sabiduría filosófica iban la mano. Una vocación en la que se resume el espíritu del siglo XIII, el espíritu de «la bella Edad Media».