Para que no digan que sólo leo lo último que huele a tinta fresca: también me llevo bien con los muertos ilustres. Y con los vivos que se hicieron clásicos a golpe de polillas, derechos de autor caducados y ediciones escolares. No me tiembla el pulso ante un libro con solera, que ya demostré hace un par de artículos que lo de adorar el polvo de los siglos no es un requisito para disfrutar. Pero esta vez traigo prueba de que no le tengo manía a lo viejo. En su día escribí sobre qué es eso de ser un clásico, quién lo decide y por qué —la respuesta era difusa, porque toda etiqueta literaria lo es—. Esta vez, la conclusión ha sido más sencilla: clásico es lo que dice mi padre.

Este verano estuve en Oviedo y, en un free tour, el guía preguntó quién había leído La Regenta. Levantaron la mano tres turistas y una señora con pinta de profesora jubilada. Yo no. El guía me miró con ese gesto que mezcla decepción y pedagogía, y durante el resto del recorrido me sentí una analfabeta con vistas a la catedral. Volví a casa con cierto resquemor y le pedí a mi padre una lista de clásicos españoles, que me hizo con una autoridad de biblioteca ambulante. Decidí empezar por La Regenta por orgullo herido y por higiene cultural. Y, mira tú, ha sido un acierto.

La muy noble y leal ciudad de Vetusta (Oviedo bajo alias de testigo protegido) es la otra protagonista de la historia. Clarín la dibuja con un bisturí de mala leche: burgueses que confunden la decencia con la apariencia, nobles decrépitos, clérigos con pulsiones carnales y un vecindario que se alimenta de la desgracia ajena. En medio de esa fauna, Ana Ozores: joven, hermosa, aburrida y condenada a una vida de mármol doméstico junto a su marido, el regente de la Audiencia, mucho mayor que ella y más interesado en la caza que en su esposa. No hay guerra ni cataclismo, sólo rutina, que es peor. La tragedia se cocina a fuego lento, en las sobremesas de tedio, entre estampas religiosas y cortinas pesadas. El infierno, aquí, no es dramático: es lento, educado y con misa de doce.

Ana busca sentido y lo encuentra, primero, en el misticismo, de la mano de un cura tan devoto como ambicioso: Fermín de Pas. Él la guía, la observa, la codicia. Ella lo idealiza, se confunde, se atormenta. En paralelo aparece don Álvaro Mesía, el Don Juan local, que seduce con la misma falta de imaginación con que otros venden seguros. Entre ambos se reparte el alma y el cuerpo de la Regenta, en una historia que podría sonar a cliché si no fuera porque Clarín la convierte en radiografía moral. Todo Vetusta colabora en el espectáculo: nadie dispara, pero todos miran.

Ana busca sentido y lo encuentra, primero, en el misticismo, de la mano de un cura tan devoto como ambicioso: Fermín de Pas. Él la guía, la observa, la codicia. Ella lo idealiza, se confunde, se atormenta. En paralelo aparece don Álvaro Mesía, el Don Juan local, que seduce con la misma falta de imaginación con que otros venden seguros. Entre ambos se reparte el alma y el cuerpo de la Regenta, en una historia que podría sonar a cliché si no fuera porque Clarín la convierte en radiografía moral. Todo Vetusta colabora en el espectáculo: nadie dispara, pero todos miran.

Yo, que me aburrí hasta la insolencia con Madame Bovary —lo confesé en otra ocasión y lo sostengo—, me encontré aquí con una novela que, partiendo de la misma premisa, respira vida. Clarín hace con la provincia lo que Flaubert no logró con su campo normando: que huela, que duela, que tenga ritmo. Donde Emma Bovary flota en la autocompasión, Ana Ozores se hunde en la realidad. Es, paradójicamente, una novela mucho más moderna que su supuesta hermana francesa: por su ironía, por su mirada psicológica y por su capacidad de reírse de sí misma sin perder el pulso trágico.

Clarín no fue indulgente con nadie. Ni con los hombres ni con la Iglesia ni con el matrimonio. La suya es una sátira brutal del siglo XIX español. En Vetusta todo el mundo parece vivir de cara a los demás. Nadie es feliz, pero todos hacen como si lo fueran. Las mujeres rezan lo justo para no desear, los hombres pecan lo justo para sentirse vivos y el clero se encarga de bendecirlo todo mientras espía por la mirilla. En ese paisaje, Ana es lo más parecido a una rebelde posible: alguien que quiere algo distinto, aunque no sepa ni ponerle nombre. Y ahí está el drama: no es que no pueda escapar, es que ni siquiera sabe adónde. Su búsqueda de elevación espiritual acaba convertida en caricatura, su amor en pecado, y su deseo de pureza, en enfermedad. Lo más cruel de la novela es que nadie necesita castigarla: Vetusta se encarga sola.

Se dice que La Regenta es una lectura ardua. No lo creo. Es meticulosa, sí, pero no árida. Exige atención, paciencia, oído. Al principio cuesta entrar: Clarín se toma su tiempo para presentarte a los cien vecinos del lugar y sus miserias, como quien te sienta en una boda y te va señalando a cada invitado con comentarios mordaces. Pero cuando entiendes quién es quién, el libro se despliega como un mapa vivo. Cada personaje sirve a un propósito, cada escena deja un eco. Clarín escribe con precisión quirúrgica, y sin embargo hay algo cálido en su prosa, una ironía que impide que el naturalismo se vuelva pesado. Escribe como quien diseca a su sociedad con cariño, con el amor resignado de quien sabe que el país no tiene arreglo, pero al menos puede dejar constancia.

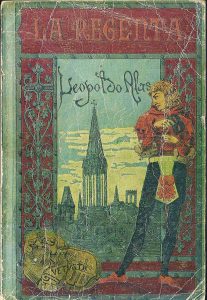

La leí en una edición de El Periódico que encontré por casa, de cuando reinó Carolo, sin márgenes y con anotaciones a lápiz de mi padre corrigiendo tildes. Y justo cuando iba por el segundo tomo, vi en Twitter que alguien bautizaba a Figaredo como el Fermín de Pas del Congreso. El resultado fue devastador: el personaje más siniestro del libro se volvió cómico, y la lectura se transformó en una especie de comedia involuntaria. Si algo demuestra eso es que La Regenta sigue viva: cualquier lector contemporáneo puede reconocer en Vetusta a su propio ecosistema. Las redes, de hecho, son Vetusta con Wi-Fi.

A medida que avanzaba, me sorprendió su modernidad. La ciudad, el cura, el seductor, la protagonista: todos están tan milimétricamente construidos que parecen reales. Clarín no necesitó grandes gestas ni revoluciones: le bastó un adulterio para diseccionar a un país entero. Hay más verdad social en las páginas de La Regenta que en muchas tesis sobre la Restauración. Y además, se permite el lujo de hacerlo con ironía, que es la forma más elegante del desprecio.

Al terminarla, entendí por qué escandalizó tanto y por qué sigue siendo incómoda. No es una novela sobre un amor prohibido, sino sobre el precio de ser diferente en un lugar que exige obediencia. Ana Ozores paga por querer vivir con un poco de intensidad. El castigo no lo impone la moral religiosa, sino el consenso social. Y ese mecanismo, en realidad, no ha cambiado tanto. En Vetusta se cotilleaba en el casino; hoy, en grupos de WhatsApp. La materia prima es la misma: aburrimiento, deseo y miedo al qué dirán. La Regenta no envejece porque no hay vacuna contra eso.

Cuando cerré el libro, tuve la sensación de haber recorrido un país entero sin moverme del sofá. Vetusta se quedó conmigo, como un murmullo. Clarín consigue algo rarísimo: que un clásico no parezca un monumento, sino un espejo. Y eso explica por qué sigue siendo el mejor retrato que se ha hecho de España. En un siglo XIX sin Netflix, Clarín ya entendió que lo más entretenido era observar la miseria ajena con tono moral. Y lo convirtió en literatura.

Me ha fascinado, me ha hecho reír, me ha enfadado. La Regenta no pide devoción, pide tiempo. Y a cambio te da una novela que parece escrita ayer, sobre las mismas pasiones, los mismos silencios y la misma cobardía. Mi padre diría que eso es lo que define a un clásico. Y, por una vez, no pienso llevarle la contraria.